The Art of the RAMEN Bowl

ラーメンどんぶり展

@21_21 DESIGN SIGHT(東京)

2025年4月10日(木)

この角度の展覧会をしてくれるのが、21_21 DESIGN SIGHTだ。本当に楽しい。ラーメン好きが高じて、確かにどんぶりやれんげに目が移りがちで、それを「アート」まで昇華した展覧会。素晴らしかった。

まずは、入口の階段を降りると、ラーメンが日本文化(漫画)の中にいかに根付いているかを説明し、これまた日本のアート、食品サンプルのどでかいラーメンが展示されている。その上には、ラーメンがどこで消費されているかの都道府県ランキング。店舗数ナンバー1の東京だけではないラーメン文化を見ることができる。

そのまま、ラーメン丼コレクター加賀保行氏が、日本全国を巡って集めたラーメン丼が約250点展示されたエリアへ。知ってる店、知らない店、レコードのジャケ買いのように、どんぶりだけみて、味を想像してみる。天下一品の金ぴか丼と銀ぴか丼が、印象深い。あとは、大勝軒などのさらっと記した丼にも、品を感じたり。やっぱり丼は白だなぁ、と思いつつ、意外に赤も多いことに気づく。

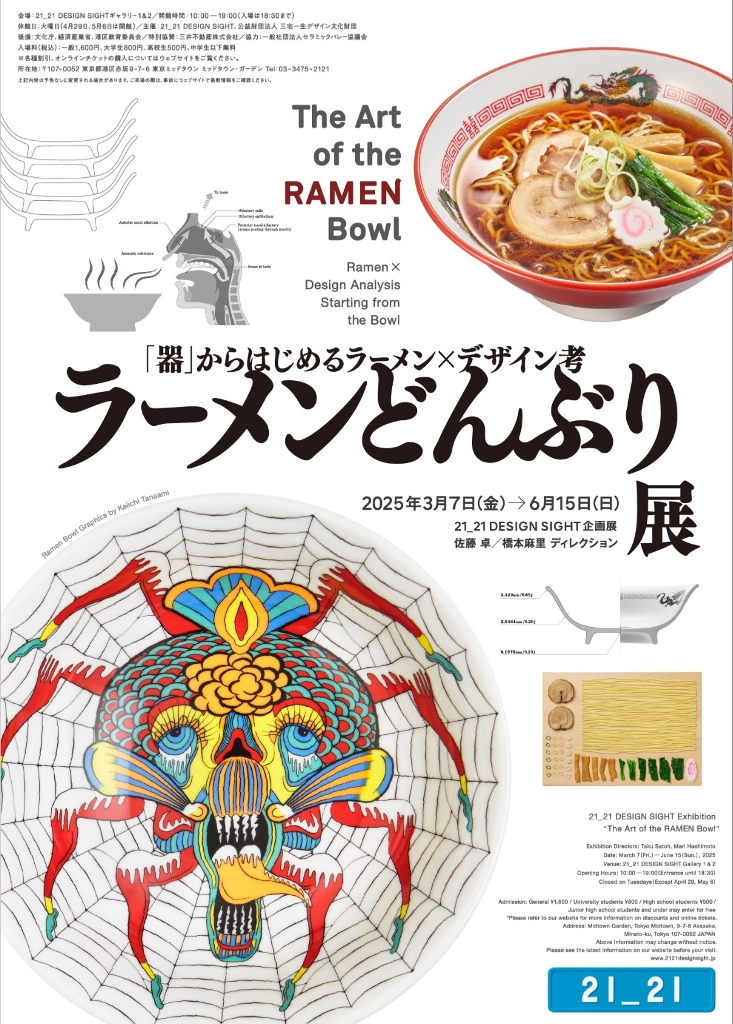

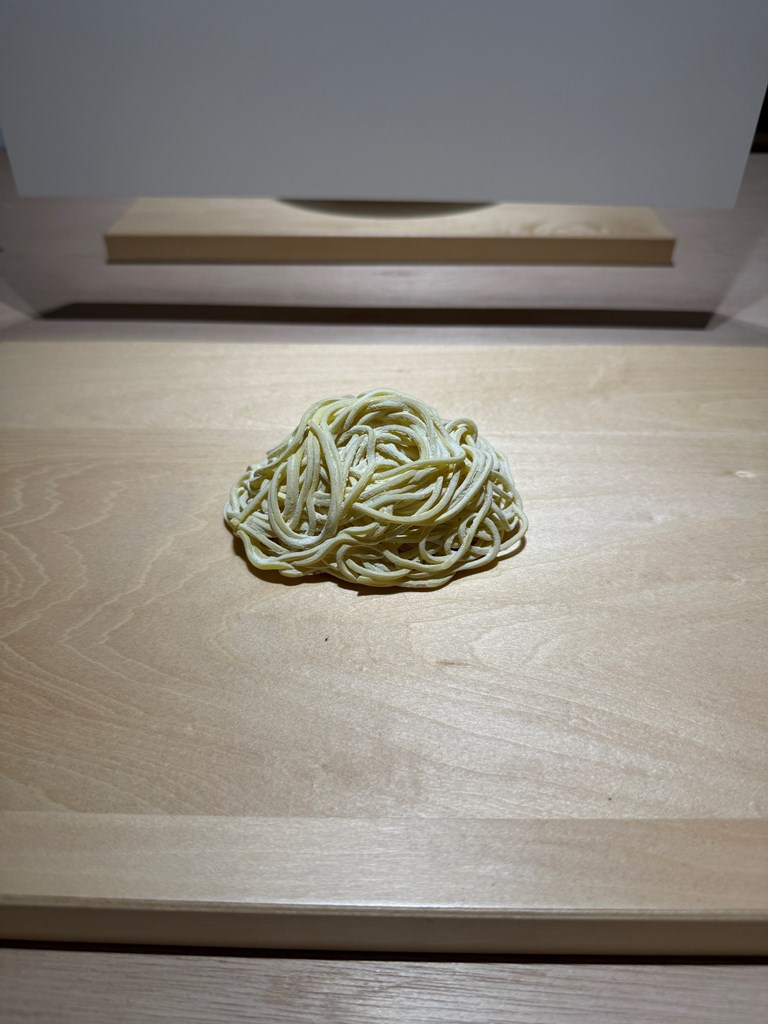

その横の展示が見事だった。一杯のラーメンを分解して、ラーメンとはなんぞや、を語るコーナー。もともと、中華そばだった名称が、チキンラーメンの大ヒットでラーメンという呼称へと移り、その語源は、中国語だというから面白い。スープ、油、トッピングに麺。それぞれ、典型からこだわりまでを辞典的に紹介する。そして、どんぶりの分解。厚み、スープの温度にレンゲまで。ぐるりと回ると、ラーメンの奥深さにふれることができる。

竹中工務店のラーメン屋台の展示も見事だった。普段、客側からしか見られないので、店主側に回って、そこからの視界を楽しんだり。ああ、高尾山に美味しい屋台ラーメンがあったっけ、などなど思いを馳せる。

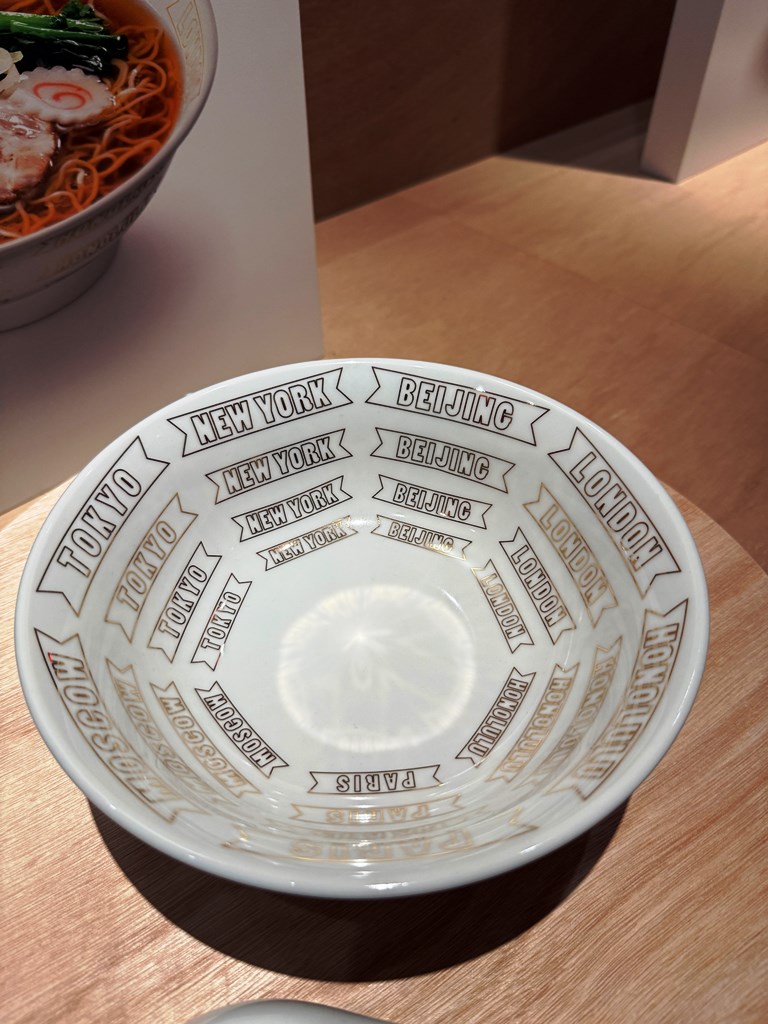

その後は、この展覧会のトピックス。40人のアーティスト、デザイナー、建築家、イラストレーター、料理研究家などのクリエイターたちがデザインした、40組のラーメン丼とレンゲを「アーティストラーメンどんぶり」の展示へと移る。知っている人であれば、その人の人柄を浮かべつつ、こんな風に表現するのかぁ、と思えるし、知らない人でも、気に入ったデザインなら、その人のことをもっと知りたくもなった。撮影可能の展覧会だが、全体を見せようと、展示されたアーティストラーメンどんぶりはゆっくりと回転しており、シャッターチャンス待ちで、つっかえることもあった。

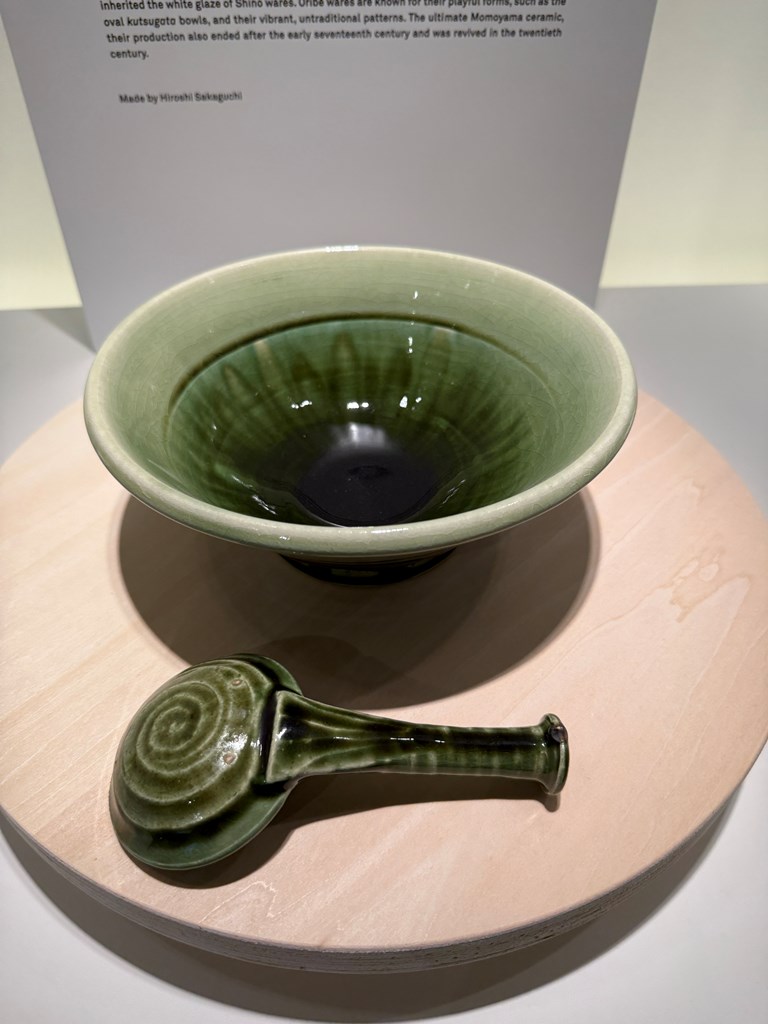

そもそも、今回のラーメンどんぶり展は、美濃焼とのつながりもある。日本のラーメン丼の9割を生産する美濃焼。織部や黄瀬戸など伝統的な技法でつくられた「伝統技法ラーメンどんぶり」も見ごたえがあった。ただ、個人的には、丼の主張が強すぎて、その器の中のラーメンまで想像できるかといえば、少々疑問だた、これは飾るものとしては最高だと思ったり。

土だけではなく、最近ではセラミックなど、いろんな素材も増えてきて、それらもしっかりと展示しているところに、おもしろい展覧会だなぁ、と改めて気づかせてくれる。

出口にある「自分オリジナルのデザインシート」を、色鉛筆をつかってぬりぬりしながら、もうこれだけどんぶりばかりを見ていると、無性にラーメンが食べたくなった。

ミュージアムを出て、葉桜になろうとしている桜並木を歩きながら、公園をぐるりと回って、六本木にある名店「入鹿 TOKYO」へ。なんだか特別な一杯を、いろんなことに頭を巡らせながら味わった。

左)粟辻美早 右)石上純也

左)糸井重里 右)上西祐理

左)片桐仁 右)北川一成

左)佐藤卓 右)竹中直人

田名綱敬一

土井義晴

左)千田優希 唐長 右)田部井美奈

左)天明屋 尚 右)仲条正義

左)服部一成 右)深澤直人

左)細川護熙 右)横尾忠則

左)黄瀬戸 作/加藤三英 右)織部 作/阪口浩史

左)鉄釉 作/吉岡伸弥 右)赤絵 作/榛澤宏

→ atelierに戻る

![]()