読んでいると「旅」気分に浸れる「たびぼん」を集めた本棚から。

強烈な写真と言葉のインパクトの中で

溺れてながら見る世界。

「ショットガンと女」

藤原 新也 (著)

出版社: 集英社インターナショナル

(2000/11/2)

香港的カオス(混沌)、異文化融合「クレオール」・隣国とのつきあい。日本人と韓国人、中国とチベット、インドとネパールやパキスタン、ベトナムとカンボジア、アメリカとメキシコ、ドイツとポーランド、そしてイギリスとアイルランド。ある国のかたわらには常にその差別と収奪の対象となった国が隣接している。

コミュニティ イン パラダイス。

崩壊へ向かうまでの幸せな日々。

「ビーチ」

Alex Garland (著)

出版社: アーティストハウス

(1998/12)

バックパッカーが旅の途中で見つけるパラダイス。そこに存在する独特のコミュニティー。その中で、リチャードは葛藤と真実に似た何かをつかみ始める……。具現化された「映画」よりも想像を膨らませた本の方が面白かった。すべてが終わってみれば、ぜんぶ旅先の話し。思い返せば普通の思い出となる。が、そこにそれ以上の、現在につながる何かも見え隠れする。

ニューヨークを舞台にした

レストランの話。

「キッチン・コンフィデンシャル」

Anthony Bourdain(著)

出版社: 新潮社

(2001/10)

普通に書いたのではなく、事実をそのままに?というテーマであるだけに、かなり「すさまじい」内容。例えば?にならないレストランの裏社会。どんな連中が食事を作り、提供しているか。人気のあるレストランの裏側は実はどんなからくりか。そんなものを楽しく?へぇ~と納得しながら読める内容になっている。読み進めながら強烈に「ニューヨーク」が感じられるところも面白い。

空港や駅の待ち時間、天気の良い

土曜の昼前のベッドサイドのお供に最適。

「Lonely Planet New York City」

Ginger Adams Otis, Beth Greenfield, Robert Reid, Regis St. Louis(著)

出版社: Lonely Planet; 7版 (2010/08)

言わずと知れた世界一有名なガイドブック。ハイライトで巡ったあとはBackgroundでその「街」を流し読み。IntroductionからNeighborhoodsまでは、「旅先」よりも自宅でのんびり読み物としても楽しめる。旅先では、EATINGやTHE ARTS、SLEEPINGで具体的なホテルや店、ミュージアムなどへ。写真が多すぎて中身がちょっとスカスカ気味というガイドブックが主流の中で、ロンプラはやっぱりこうでなくちゃ、と思わせてくれる。

ニューヨークで最も愛された本屋

「ブックス・アンド・カンパニー」。

「ブックストア―ニューヨークで

最も愛された書店」

Lynne Tillman(著)

出版社: 晶文社 (2003/1/30)

オーナーのジャネット・ワトソンを一人称にし、この本屋にかかわったスタッフ、常連客、アーティスト、作家のアンケートをかきあげたノンフィクション。20年。本を愛し、ベストセラーに振り回されず、ディスカウントの波が押し寄せ、チェーン店が幅をきかせるようになるニューヨーク、1978年から97年までをかたくなに「本」にこだわり、リーディングを開催し、落ち着ける空間、独立系書店としての持ち味を遺憾なく発揮した、壮絶な歴史。最後は、資金不足だった。ビジネスとアート。そんな側面。史実と当事者達の気持ち(生の言葉)で紡ぐ本当に面白い一冊。

人間の中に宿る暗い影、

それは復讐だった。

「午後の行商人」

船戸 与一(著)

出版社: 講談社 (2000/09)

舞台はメキシコの南東部辺境地チアパス州。

カメラマン志望の日本人香月哲夫が旅をする。

同行者は身ぐるみはがされた

夜に出会った行商人タランチュラ。

彼の中に色濃く残る復習の念。

それを知ってから非日常的な

生死の境を行ったり来たりする。

彼の中の開放感、そこにある非日常。

この作品からは世間一般の道徳観からは

見えてこない生きている実感が感じられ、

それは同時に死を身近に感じさせもする。

沢木耕太郎が「深夜特急」を語る、

「深夜特急」の最終便。

「旅する力―深夜特急ノート」

沢木 耕太郎(著)

出版社: 新潮社 (2008/11)

「旅とは何か」という問いに、大槻文彦が『大言海』で記した定義、「家ヲ出デテ、遠キニ行キ、途中ニアルコト」と。旅は、途上にあること。なるほど。カポーティの『ティファニーで朝食を』のホリーが名刺にかいている「トラベリング」(旅行中)。自分の居場所に旅行中と書く、このセンス。ロケーション(URL)を自分の故郷と置き、帰る場所としたなら、途上を旅する人生は、まさに「旅」だ。「旅する力」として、なんでも食べられる「食べる力」、そして呑める(そこでたくさんの人と知り合える)「呑む力」、さらには人の話を聞き、人に訊ける「聞く力」と「訊く力」をあげたのは素晴らしい。そして、旅に出て身につく力として、「予期しないことが起きるということを予期する」というのは名言だろう、生きていく上でも。

【ちょっと変なところにいって、

ちょっと変なものを見てまわろう】

「東京するめクラブ 地球のはぐれ方」

村上 春樹、都築 響一、 吉本 由美(著)

出版社: 文藝春秋 (2004/11/10)

東京するめクラブというゆる~いクラブがあります。この「中年トリオ」が、色々旅した記録本。大秘境でもなく、最新トレンドスポットでもない。聞いたことはあるけど、いったことのない、なんというかそう言う微妙かつ絶妙な旅先で、まぁ、言ってみればどーでもいいことに「幸せ」を感じてしまいそうな写真とテキストを満載している。

1)名古屋

2)熱海

3)ハワイ

4)江ノ島

5)サハリン

6)清里

休日をつかって、ゆっくり、ゆっくり、

家で読みたい18人のモノガタリ。

「人、旅に出る SWITCHインタビュー傑作選 」

新井 敏記 (著)

出版社: 講談社 (2005/9/15)

18人のインタビュー。ヴィム・ベンダースは新井氏が編集長をつとめ、この雑誌を創刊するきっかけになった人。井上陽水はインタビュー形式の筆談で、「好きな歌は?」と聞かれて、「全部の曲をかいた紙飛行機を飛ばして、いちばん遠くまで飛んだもの」と。ドリカムの吉田美和の北海道・実家の原風景、桜井和寿のサーフィン、桑田佳祐のミレニアムの夜。勝新太郎、デニス・ホッパー、Cocco。岩井俊二の香港の夜や野田秀樹、そして深津絵里、宮沢りえ。寺島進、松たか子、市川海老蔵(新之介)に福山雅治。言葉を綴ったと言うよりも、それぞれの人をしっかりと捉えた一冊のモノガタリ。『路地は産道のように吸い込まれる』というのは荒木経惟(のぶよし)。

日常の些細な出来事を

綴った短編集

「キャンセルされた街の案内」

吉田 修一 (著)

出版社: 新潮社 (2009/8/22)

タイトルが素敵だと思った。後輩社員との関係や男に痴漢された「男」の話なんかが続く。最後の『キャンセルされた街の案内』が一番いい。長崎の軍艦島。廃墟とかした高層アパート、超人口密度の高い島。その島の「いんちき」ガイド。子ども時代と、現在の生活と、小説をかいている、その物語の中の話と。見事な混在ぶり。抄録>>>「軍艦島へ渡るたびに思っていたのだが、いるべきものがいない時の恐怖と、いるはずのないものがいた時の恐怖とでは、一体どちらが不気味だろうか?」

空を飛ぶこと自体が罪だと

言われた時代の鳥人物語。

「始祖鳥記」

飯嶋 和一 (著)

出版社: 小学館 (2000/01)

陸で育ち、悪政批判だと噂がたち罰せられ、海の上で生活をしつつ陸に戻り、50歳を目前にして再び大空へと飛んだ幸吉。実話なのかどうか、調査は進むが確信はない。ただ、成長して金を稼いで結婚して「落ち着く」。そのルートを拒み、縛られることを否定した男、このままではいけない変化を求めた、まさしく冒険小説。江戸時代の豊かな者だけが儲かる社会のシステムも丁寧に描かれ、それに反旗を翻す物語性も十分だった。空を飛びたいことに挑戦した一人の人間のフィクションとして面白い。

キレのいい関西弁が気持ちいい。

たとえば、「おもろ」とか。

「浄土」

町田 康 (著)

出版社: 講談社 (2005/6/6)

町田康を好きになった記念すべき一冊。短編の連発で、「読んだぞ」というずっしり感はないが、やっぱりいい一冊。占い師を求めてさまよう『犬死』、町内会やご近所さんとのつきあいにおいて、心の中の駆け引きを描いた『どぶさらえ』、時代が早すぎたと勘違いする男と、その後ろに続く踊る女を描いた『あぱぱ踊り』、こんな街、あるようでない『本音街』、一番面白かったかもしれないという、東京に現れた怪人『ギャオスの話』、古代と現代を錯綜させ、そうはいっても共通してるでしょ?という『一言主の神』、最後は会社内でのこういうやついる、いるという『自分の群像』。日常生活の「あり得るかも知れないトリップ」に最適の作品。

太宰治が

生まれ故郷の津軽半島へ。

「津軽」

太宰 治 (著)

出版社: 岩波文庫

生まれ育ったが、よく知らない土地。そんな日本の端、歴史から忘れられた土地。太宰治が竜飛岬へと旅をを続ける、幼い頃の記憶などを辿りながら。抄録「成金主義ではない本当の上品」→奥の細道で松尾芭蕉は『他の短を挙げて、己が長を顕すことなかれ。』 「本州の極地である津軽半島は、それでも国防上、ずいぶん重要な土地である。」「まったく、津軽の歴史は、はっきりしないらしい。ただ、この北端の国は、他国と戦い、負けた事がないというのは本当のようだ。服従という観念に全く欠けていたらしい。」終わり方がいい。「・・・津軽の生きている雰囲気は、以上でだいたい語り尽くしたように思われる。私は虚飾を行わなかった。読者をだましはしなかった。さらば読者よ、命あらばまた他日。元気で行こう。絶望するな。では、失敬。

テロ vs システム。空港を舞台に

繰り広げられる人間模様が面白い。

「ROMES06」

五條 瑛 (著)

出版社: 徳間書店 (2006/10)

完全にフィクションでありながら、そうとも言い切れない「現状」が、いかにも時代を反映しているというか。テロ対最先端の施設警備システムROMES。海上にぽっかり浮かんだ関西国際空港がモデル。空港建設に成田ほどの諍いがなかったこと、各フロアに段差が一切ないこと、24時間使用できる設備を整えていること、海上なので騒音問題がないこと。なのに、空港を利用する便が少ないので「宝の持ち腐れ」状態になっていることや、その為に、会社側は躍起になって世界中を営業で飛び回っていることなど。え?ノンフィクション?と思わせる箇所があって読み応え充分。もちろん、ストーリーも興味深く、人物構成が緻密なので一気に吸い込まれる。誰が犯人?というなぞ解きではなく、「なんでそうなるの」という核心部分を、膨大な知識と情報でまとめ上げられているので一気に話の中に吸い込まれる。テロvsシステム(機械)は、結局、人間vs人間であることを懇切丁寧に示してくれている感じが面白い。

100グラム7500円の超希少、

超薫り高いコーヒーを求めて。

「コーヒーハンター

―幻のブルボン・ポワントゥ復活」

川島 良彰 (著)

出版社: 平凡社 (2008/02)

エルサルバトルに単身渡り、若い頃からコーヒーを研究した著者は、自らをコーヒーハンターと呼ぶ。17世紀、世界中から物珍しいモノを見つけ、ヨーロッパに持ち帰ったプラントハンターと一線を期すため、彼は生産国と消費国が双方に有益な関係が保ち続けられるよう、サステイナブルを心情とするハンターだと。ジャマイカのブルーマウンテン、ハワイのコナ、スマトラのマンダリン。生産農園の開発、品種の改良。土地土地にあったコーヒー豆を研究してきた。その中で、ブルボン島という島にあった幻のコーヒーを追う。マダガスカル島の近く、インド洋に浮かぶ小さな島は、レユニオン島と名前を変え、今やコーヒーの存在が忘れ去れていた。その品質の高さに見せられて。足かけ7年、要約製品にまでこぎ着けるまでのノンフィクション。幻のコーヒー「ブルボン・ポワントゥ」復活までの軌跡を描く。

圧倒的なノンフィクション。

84年間のイサム・ノグチの生涯。

「イサム・ノグチ(上)(下)」

ドウス昌代 (著)

出版社: 講談社 (2003/7/15)

日本とアメリカという混血(あいのこ)であり、それも第二次世界大戦という激動期に産まれ、さらに、その二つの国から「認められた芸術家」であることが大きい。京都という街を愛した。そして、日本人になることを「諦め」、アメリカにいっても「アメリカ人」になれなかった。どちらにも属すことのできない「あいのこ」。生涯を通じて結婚したが子供はなく、それでもずっと「女性」が身近にいた。そんな、孤独でありながらザ・芸術家という生涯が、やはり面白い。西海岸、ニューヨーク、東京、京都、牟礼(四国)、パリ、イタリア、インド。定住を拒んだ彼の生き様は「旅」だ。石と出会ったとき「地球の骨」だともいったその自然の力。彫刻という分野を、一つの作品にはとどめず、空間ごとを作品にしようとしたその姿勢。人に「恵まれ」家族に「恵まれなかった」生涯。

「音」を中心にした紀行文仕立て。

古今アフリカの音楽事情。

「アフリカの音の世界―

音楽学者のおもしろフィールドワーク」

塚田 健一 (著)

出版社: 新書館 (2000/06)

民族音楽。それもマイノリティのアフリカ音楽。楽器の名前、古今のアフリカの音楽事情を巡る紀行文。著者自体、芸大で音楽をやり、アフリカに長期滞在し、そこで感じた音を素直に記すところがいい。狩りに出て、森の中、弓を張り、獲物を追う。その、静寂。その時きこえる鼓動。その、リズム。三拍子の唄に二拍子の拍手を入れるアフリカのリズム。アフリカに独特にある音楽は、小さいときから学校にも通えず、自然の中で学び、しかも、「それをよく訓練する」過程でアフリカ人のリズム感が生まれる。フィールドワーク、まさに現地に飛び込んで得た「音」の記述が面白い。v

頭の中の大冒険。

近未来のバーチャルトリップ。

「虐殺器官」

伊藤計劃 (著)

出版社: 早川書房 (2010/2)

ゼロ年代という世界中がテロ、テロの背景で、この「虐殺・フィクション」はぐ~っと奥深いところをついている。一つひとつが詳細で「具体的」だ。プラハ、インド、ヴィクトリア湖。世界中を駆け回るアメリカの軍人。一人称主人公の「ぼく」ことクラヴィス・シェパード。アメリカ情報軍特殊検索群i分遣隊の大尉。心理操作とハイテク装備によって優秀な殺戮機械となり、紛争地域へと潜入して任務を遂行する。「人の指示(意思)殺戮をする」。感情(罪悪感)をコントロールする。スターバックスの永遠、ドミノ・ピザの普遍性。そんな日常とは違う「面」。それを「生み出す」人。そんなジョン・ポールを追い、追い詰め、最後は「そんな人」になるという。ここまで「ありえそう」な世界観は素晴らしい。ヴィクトリア湖で淡水に適応したクジラやイルカの肉で人工筋肉をつくったり。女性との恋。それもやっぱりある。ルツィア・シュクロウプ。そして根底には、母の死。延命処置を「断った」自分。その自分に対する「罪と罰」。そんなストーリー。

サブタイトルは

「音楽と夕暮れをめぐる五つの物語」

「夜想曲集」

カズオ イシグロ (著) 土屋 政雄 (訳)

早川書房 (2011/2/4)

切なくユーモラスな短篇集。ベネチアのサンマルコ広場で演奏する流しのギタリストが垣間見た、アメリカのベテラン大物シンガーとその妻の絆、ほろにがい出会いと別れを描いた「老歌手」が一番面白かった。タイトルでインスピレーションをうけた「Come Rain or Come Shine」。昔の友達が結婚して、その夫婦の間の奇妙の仲介を描く。「モールバンヒルズ」は、若者の静かな休暇と、長年連れ添った夫婦の危機をからめる。若者は音楽の才能がある?という話。うだつがあがらないサックス奏者が一流ホテルの特別階でセレブリティと過ごした数夜を回想する「夜想曲」。これは才能がある、のと、表彰される人の間というか。そういうものを描く。最後の「チェリスト」まで音楽をテーマにした五篇を収録。ぼんやりと異国の風景を思い浮かべて気分が盛り上がる一冊。

困難と災難を切り抜ける、

「アメリカ」放浪物語

「アメリカ」」

フランツ・カフカ (著) 中井 正文 (訳)

出版社: 角川書店 (1972/1/30)

カール・ロスマン。ドイツ人青年が移民として新大陸アメリカに渡り、そこで移住を続ける。裁ち切りと連鎖。ドイツにいた頃の生活が根底にありつつ、新しい経験が蓄積されていく。ニューヨーク。船の上から物語は始まり、富豪の親類に引き取られ、郊外へ行き、そこを抜けだしロビンソンとドラマルシュとで出会い、オキシデンタル・ホテルで働き、ブルネルダの屋敷に行き、最終的にはオクラホマ劇場へ。全部で八章。点々とする孤独な青年に不思議な繋がり。これは放浪ものか?それとも人生とはそういうものだ、という提示か。最後、自然豊かな描写をもこしアメリカという「国」を移動するシーンで終わる。これは、おそらく、本当の「終わり」ではないことを感じさせつつ。

黄金の魔力の謎に迫る、一冊。

世界を魅了した「金」の話。

「黄金の世界史」」

増田義郎 (著)

出版社: 講談社 (2010/12/10)

古代エジプト、南米の黄金。太陽の色に近く、加工もしやすかった金は、世界史上でもてはやされてきた。そんな歴史の帯を中心に纏め上げた一冊。プロローグ 黄金文化の探求を、その後、第1章 古代の黄金、第2章 地中海世界とインド洋世界、第3章 世界貿易の拡大時代、第4章 地中海から大西洋へ、第5章 大西洋時代、第6章 近代の黄金と続く。興味深いのは、貿易が盛んになる中で、「銀」が金の価値をぬいたり、イタリアの織物との交換、はたまた中国の磁器などにとってかわったりと。それでもやはり金はずっと重宝された。エル・ドラード。南米にあった黄金郷を目指した探検、はたまたブラジルでおこったゴールド・ラッシュ、サンフランシスコ、オーストラリアのゴールド・ラッシュ。一攫千金は、昔も今も変わらない。貨幣基準となった金本位制にまで話は及んで、現代の、つまりは南アの状況までも網羅する。が、アメリカのドルと金の換算が崩れてから、今年、また金が上昇などの状況を説明して終わる。

現在進行形で変化する

ブルックリンの「今」の形

「ブルックリン・ネイバーフッド

NY・ローカルガイド」

赤木真弓/藤田康平(著)

スペースシャワーネットワーク (2012/4/20)

ことりっぷはその町の雰囲気をちゃんときりとっているかというと、どの町もことりっぷのように見せていると思う。が、この本は、ブルックリンの光というか、雰囲気が濃厚。昔「京都人がご案内する京都」なんて雑誌があったが、その土地から密着型で発信される情報には、説得力がある。そして何よりブルックリンという街の魅力が凄すぎる。ロンリープラネットの文字だけの情報でも、本当に魅力的だ。が、ガイドブックというよりは「本」としてダイブするなら、このビジュアルはあまりにも魅力過ぎる。こだわりの本屋やレコード屋、はたまたデリやパン屋さん。現在進行形で変化している「今」の姿の記録用としても、十分に価値ありだと思う。

カンヴァスに塗り籠められた

真実に迫る

「楽園のカンヴァス」

原田マハ(著)

新潮社 (2012/1/20)

アートミステリー。そんな言葉は著者のアートに関する知識の深さか。読みやすい文体で、その世界の中にどっぷりとはまらせてくれる原田マハ作品。その中の傑作との呼び声が高く、読んでみて、まさしくそうだな、と。アンリ・ルソーの生きた「1906年~10年のパリ」と、織絵とティムが講評会をした1983年のバーゼル。そして、大原美術館で働き、ニューヨークのMoMaに向かう2000年。この時間軸を行き来する「空間」が、なんとも緊迫し吸い込まれる時間だった。アンリ・ルソーという日曜画家の評価が定まらなかった時代から今の巨匠としての姿。何より、飢えたライオンや夢の持つ圧倒的な絵の力。そこに女神・ヤドヴィガが手のひらを「閉じた」作品、「夢を見た」。さらにはその下に眠るブルー・ピカソ。次々に出てくる事柄に吸い込まれ、最後は心地いいほどにまとまっていきながら、ラストの大どんでん返し。本当に見事!な作品。

“不便で素敵な場所”

への旅

「辺境遊記」

田崎健太(文)、下田昌克(絵)

英治出版 (2010/4/19)

キューバ、リオ・デ・ジャネイロ、小笠原諸島、ツバル、カトマンズ、サハリン、南大東島、ダラムサラ。そんな「行き先」がいい。そして特に似顔絵がいいが、文章もすごくいい。人の人生に深い。もっと早くに出会っていれば、かなりお気に入りの一冊になったような気がする。地球は小さくなっている、と思う。技術の進歩、グローバル化。そんな流れから取り残された土地。「例えば、大国アメリカの影に輝くカリブ海の真珠。二四時間以上、船に揺られなければ辿り着かない東京都。日本にもっとも近い欧州に埋もれつつある朝鮮人の歴史。新興国インドで繁栄から置き去りにされた異民族の村

。東京からおおよそ丸一日以上かかるような交通の便の悪い場所には、消えかけている、何かが残っているように思う。さあ、出かけよう。少々不便で、素敵な場所へ。ぼくはそれを辺境と呼ぶつもりだ。」

The Dharma Bumsの原題

「達磨の放浪者」の全訳版。

「禅ヒッピー THE DHARMA BUMS」

ジャック・ケルアック著(小原広忠訳)

出版社:太陽社 (1975/10)

自伝的要素が強く、主人公スミスはケルアック自身、ジャフィーはビートの詩人ゲーリー・スナイダーがモデル。ケルアックもスナイダーもともに1950年代のビートニック(ビート族/言わばヒッピーのより文学的な前身)で、そのメッカはサンフランシスコ。ビートジェネレーションは「打ちひしがれた」という意味があり、第二次世界大戦後の拝金的な機械文明化と反動的な右翼化の波に叩きのめされ(beatされ)ながらも、そうした強圧的な環境に順応することを否定し、一種の原始主義に拠って自己の人間性を取り戻し、専ら詩や小説や音楽をメディアとして魂の声を響かせ、新しい精神革命を醸成仕様とした若者の世代である。無為(ドゥ・ナッシング):自然のままにまかせ作為するところのないこと。空無(ナッシング)と森羅万象(エヴリシング)。「願わくばこの眼前に広がる非人格的な物質のさ中に人格的な神のましまさんことを。」「銀河の中の無数の世界(ワールズ)、言葉(ワーズ)。憐れな、優しい現し身(うつしみ)よ」と、ぼくは実感を籠めてつぶやく。

写真と音楽と文章。目と耳と頭、と心で、

飛ぶという行為に没頭する。

「Art and Air 空と飛行機をめぐる、

芸術と科学の物語」

Art and Air展実行委員会、

工藤健志(青森県立美術館)(著)

スペースシャワーネットワーク (2012/9/28)

「空」と「飛行機」をモチーフにする作品や資料を通して、芸術的な側面から見ていく展覧会。その図録でもカタログでもない「副読本」、つまりは読み物としての一冊。ライト兄弟が空を飛んだ1903年から110年、この1世紀の間で、特に2つの世界大戦を機に飛行機は信じられないスピードで進化した。まず「イカロス」の物語から始める。ギリシャ神話の空を飛ぶ物語。飛ぶ快楽におぼれ、太陽に近づきすぎて墜落する物語。その後、ルネッサンス期のレオナルド・ダ・ヴィンチ、小説家であり飛行家でもあるサン=テグジュペリ、大西洋を渡ったリンドバーグに第一次世界大戦のドイツ軍、「レッドバロン」の異名で知られたマンフレート・フォン・リヒトホフェンまで飛行への挑戦を書く。日本編では日野熊蔵、徳川好敏などを。気球の話を挟んで、今度は鳥瞰図(俯瞰図)の空からのアートを説明する。丹下健三が構想した、東京湾を機能によって分化したエリアを橋でつなぐ「東京計画1960」や、黒川紀章が提案した、農地の上の空中に建物を配置する「農村都市計画」など、空かの視点として紹介。

反応する反射神経の

良さがすべて。

「芸術実行犯」

Chim↑Pom(チン↑ポム)(著)

朝日出版社 (2012/7/7)

ビシビシくる言葉の連続!スペースの許す限り抄録を。「あらゆる場所を遊び場にできるような軽やかさと、アートが影響力を持つことの重みを、もう一度考え直してみたほうが良いと思います。」「アートは世界を変えます。アートは直接的に物事を変えるわけではありませんが、ものの見方を変えます。アートが変えるのは世界の見方です。」「人間の行動をすべて法律や倫理でぶった切るのではなくて、なかばジョークによってお互いのユーモアや寛容度をテストし合う。そうやってジョークが通じる新しい社会を生み出していく。」「いま起きていることにどうレスポンスするかという反射神経がさらに必要になってくるでしょう。」「悪の方が表現にとって魅力的な場合だってよくあります。昔から天国よりも地獄の描写が豊かなのはそういう理由だってあるかもしれません。」「「自分がひっくり返ること、それは時代を動かす大きな一歩にもなりうるものです。ひっくり返すも返されるも自分。世の中の動きは自分自身の動きと間違いなく連鎖しています。社会の動きに自分が応え、それに社会がまた応え、そのノリの良さとスパイラルの遠心力次第で、時代の更新の度合いは大きくも小さくもなるのです。」

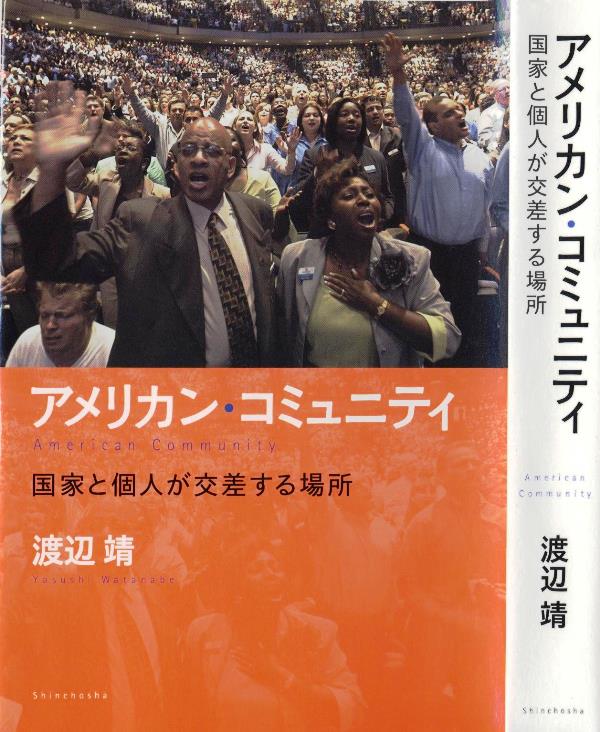

アメリカという「多様性」の

一片にしか過ぎないが。

「アメリカン・コミュニティ

―国家と個人が交差する場所」

渡辺靖著

出版社: 新潮社 (2007/11)

個人主義とコミュニティ。アメリカが「バラバラ」の中で一つになろうとするとき、「自由」や「平等」「民主主義」という普遍性の高い理念に基づいているという点が特徴。ある意味、そこに向かって白か黒かを選別して世界をリードしようとしている。アメリカという国。その中にあるコミュニティ。信仰によって結びついたコミュニティで、「欲」を排除し、生活するコミュニティや人間を社会関係から切り離し、善の問題を個人の選択にゆだねてしまっているため、個人主義の過剰がもたらす病理的状況への有効な回答を用意していない」場所、もっとも「典型的」なアメリカ、KKK(白人至上主義の秘密結社)の存在を欠かすことが出来ないかつてのマンシー。多くの企業が進出したマンシーは、ガラス製造や製鉄にかけてはインディアナ州屈指の存在になった。このミドルタウンには、物質主義や個人主義が浸透し、伝統的な価値観と対峙するようになった、そして、ゲマインシャフト(村落共同体)からゲゼルシャフト(利益社会)へとコミュニティが変容していったことなど。

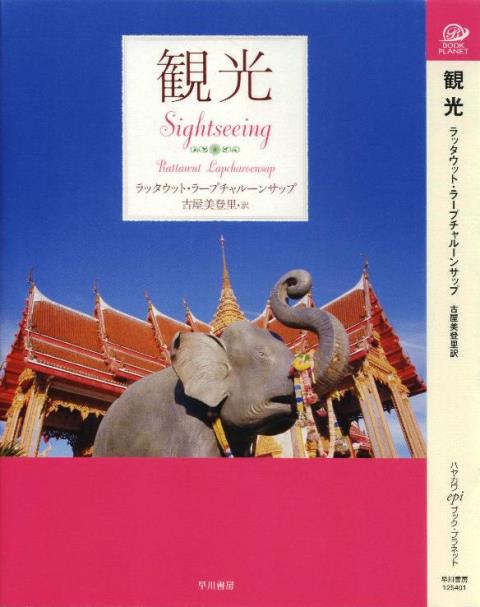

タイを舞台にした

短編7編。

「観光」

ラッタウット・ラープチャルーンサップ著

(古屋美登里訳)

出版社: 早川書房 (2007/2/21)

どれもすっと読めて、うーっとストーリーの中に入って、さっと手を離されるというか。どれもおもしろいが、短編にありがちなあっさり感が否めず、何度も読んで始めてなるほどと思うのかも知れない。常に外国と接しているタイの、それもバンコクという都会と田舎の、なんとなく国際的に感じるのは、著者がシカゴ生まれだから?ただ、僕ら日本人にとっては、それはなんとも普通というか。だからすっと入れるかわりに、欧米の各紙で絶賛されるだけの価値と驚きは感じなかった。ガイジンの娘に恋をする少年に自分の経験から反対する母親、兄を通してみる大人の世界を回顧する「カフェ・ラブリーで」。一番おもしろいと思った「徴兵の日」は、徴兵が決まってからの、腹をくくって「さ、」というなんというか諦めと、だけど義務を果たそうとするいさぎのよさ。「観光」は失明間近の母親と、将来へと盲目になりかけている少年の「旅行」。老年の最後を、その意固地さとプライドのようなものを心の中でむしゃくしゃさせる「こんなところで死にたくない」。そして、最後の「闘鶏師」は、町の有力者という、北斗の拳の世界のような、そんなところで繰り広げられる家族の絆を。

新幹線が台湾で走るという

一大事の背後にある物語

「路(ルウ)」

吉田修一著

出版社: 文藝春秋

台湾に行きたくなる。最後、台湾新幹線の車両違いで出会う登場人物たち。カートを押す女性にそって出てくる終わり方。吉田修一節の効いた、とてもライトでふわふわした物語。台湾というお国柄(スケジュール通りに行くと手を抜いているんじゃないかと思うことなど)も垣間見れて楽しい。企業が台湾に行く、女性ひとりでぶらりと台湾に行って恋をする。それがドラマチックに出会う。鬱があり、浮気があり、キャバ嬢との恋があり。そして、戦争時代の台湾の「友情」まで。新幹線が台湾で走るという一大事の背後にある、いや普通一般に起こる人間模様を描く。

ヒーローを追いながら、

ヒーローになる旅路。

「キャプテンサンダーボルト」

阿部和重・伊坂幸太郎著

出版社: 文藝春秋

ダブル人気作家の著作でお送りする脳内トリップ満載のストーリー。ホテルから山奥まで場面がころころ変わって最後は小学校のグランドへ。時代もどんどん行き来して、なんとも奥深い設定の中で、ヒーローを中心に置く物語は、なんとも爽快なほど。分厚い本を抱えても、旅先で楽しめる作品。

「私」を喪失する「ハッピー」な世界、

完全平和のハーモニー。

「ハーモニー」

伊藤計劃著

出版社: ハヤカワ文庫

抄録)※「わたしたちはどん底を知らない。どん底を知らずに生きていけるよう、すべてがお膳立てされている」 ※「でも自分の想像力の外に子供が出て行ってしまったら、親はどうすることができるんでしょう」 ※「恐ろしい。腹立たしい。そこにいろいろな感情はあると思います。 ※その感情は本物です。大切にしてください。 ※わたしたちの社会は、そうした感情を抑えこむようにできています。思いやりの言葉の下に押しつぶすようにできています。どこに書いてあるわけでもない、法律ですらない。そんな規律や『空気』にしばられ、みんな、それを抑え込んでいます。都市を築き、社会を築き、システムを築いた。 ※すべては自然という予測困難な要素の集合を、予測し統御する枠組みへと抑え込もうとする人間の意思の現れだ。

セイブ・アワ・シップスなのか

トトトツーツーツートトトなのか。

「SOSの猿」

伊坂幸太郎著

出版社: 中公文庫

(抄録)

コンステレーションです。もともとは、『星座』という意味らしいのですが。日本語だと『布置(ふち)』ともいいます・・・ばらばらに存在している星が、遠くから眺めると獅子や白鳥に見えますよね。それと同じように、偶然と思われる事柄も、離れて大きな視点から眺めると、何か大きな意味がある。そういった、巡り合わせのことを指すんです。『意味のある偶然』ですね。とにかく、、、、

「人は自分の抱えている苦痛を、もっと大きなもののせいにしたくて、悪魔に憑かれる」

京都が舞台だから

成り立つ世界感

「異邦人」

原田マハ著

出版社: PHP

ザ・原田マハ作品の王道的一冊。パリが舞台でもない以上、この世界感は京都でしか出なかっただろうな、と思わせる。一つの突出した才能、そこにからみつく伝統やらしがらみ、そこを切り崩す「異邦人」。なんとも、せこく、窮屈で、それゆえに神秘的にも思える京都の芸術世界を、東京の、それも銀座の、なんとも夫婦仲やら家族の絆をからめて展開してくれるストーリーの中で、フィクションを超えてしまって、とても楽しく、それっぽく思えるから素晴らしい。どっぷり浸かれる時間が、魅力だ。

すでにある都市を使う、

NYC、東京の足跡

「都市をリノベーション」

馬場正尊著

出版社: NTT出版

棚作りの面白さで定評のある下北沢の本屋で見つけた一冊。今あるモノを、あるべきにモノに入れ替える空間設計や、流れをつくる変化で、読み手のこちらまで「ということは、あの倉庫は、こうしたらいいのか」と思わせてしまう一冊。ニューヨークをはじめとしたアメリカでのケーススタディに始まり、東京で実際に手がけた実例、そして地方都市、郊外、公共空間と、リノベーションして生き返る実例が面白いように並ぶ。読んでいて、ためになる一冊でもある。

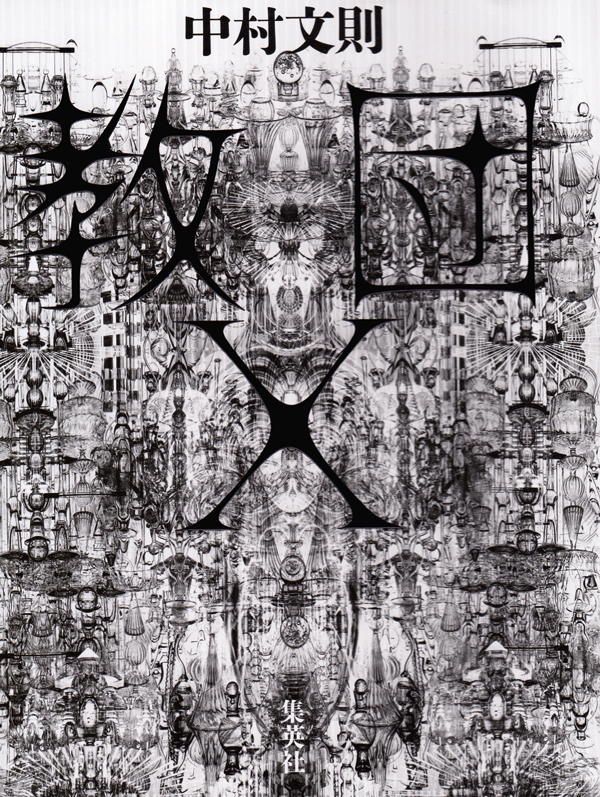

ものすごいリアル、なのに

完全なまでのフィクション

「教団X」

中村文則著

出版社: 集英社

中村文則という国際的な評価の高い作家の作品の中で、これだけ分厚く、これだけ濃厚な作品が「旅本?」となる。が、そこが決定的な理由。教祖の講話には、科学的な要素がふんだんで、アフリカやアジアの貧しい世界での医療という、昨今、かなりの「問題」をあっさりと完璧なまでの設定にするなど、これは「辞書」に近い内容の重厚感があり。そして、それがすらすらと読めて、止めたくないほどのストーリー性の下に成り立っている。名作。

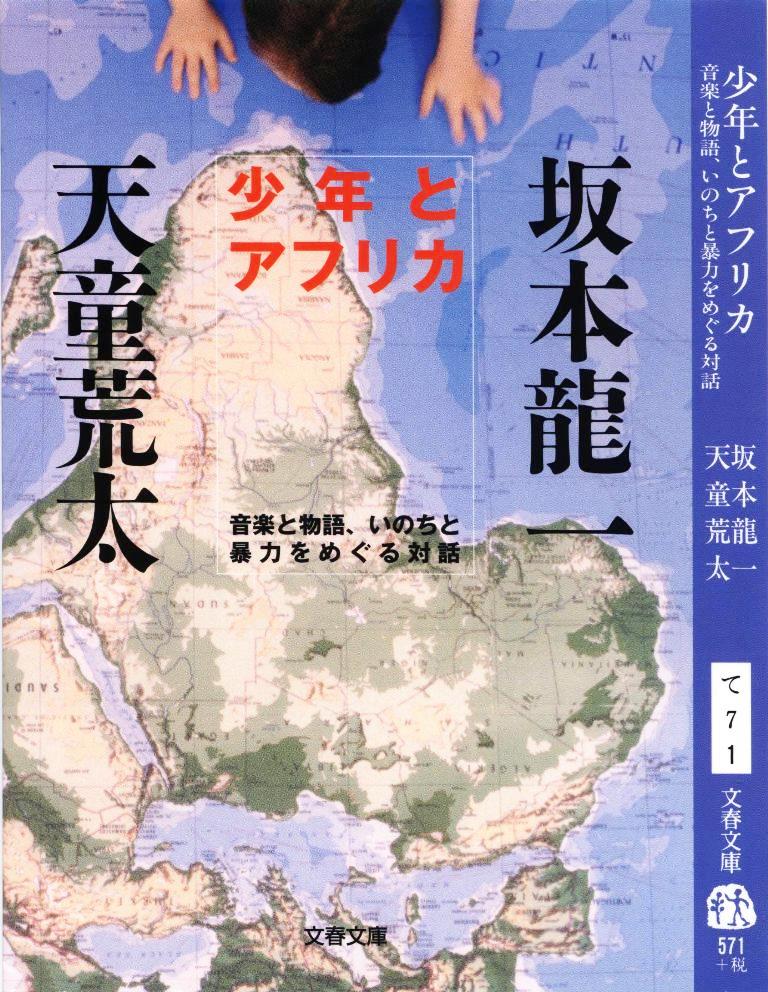

計3回の対談集。

「少年」「アフリカ」「イグノランス」

「少年とアフリカ 」

坂本龍一・天童荒太

文春文庫

面白い対談集だった。2000年から2004年。合計三回の対談。「少年」「アフリカ」「イグノランス」。印象にのこったのは「暴力」。そこにアメリカという国の性質。それに対応する世界。アメリカの暴力性を勉強したぼくにはぴったりのテーマ。特に印象深いのは、「子どもを殺された親が、殺した親を殺さないのはなぜか」ということ。結論的には殺されたことを認識するまでの時間が1年あったとして、その間に復習することは子どもも望んでないなど世間の声が入り、「そういう気にならない」という天童氏。2004年、坂本氏は言う、「やられたらやり返せ」というのはダメで、「やられたくないから、私もやらない」というしかない、、、と。家族を守るために、家族のいるものを殺すという、ジレンマ。アメリカという国の持つ、他への無関心、無知。つまりは言い尽くされた「創造性」。数十年後を想像すること。隣の家の他人に対する関心、ひいては世界への関心。ピースウォーク。かつてデモと呼ばれたそれは、インターネットで一気にあつまってパッと散る。一つのテーマでは収まらずどんどん話が展開するところも、非常に面白い一冊。

コンクールの世界へ時間旅行する。

読み始めたら最後まで・・・

「蜜蜂と遠雷」

恩田陸著

出版社: 幻冬舎

「俺はまだ、神に愛されているだろうか? ピアノコンクールを舞台に、人間の才能と運命、そして音楽を描き切った青春群像小説。著者渾身、文句なしの最高傑作!」 。そんな謳い文句通りの傑作。直木賞と本屋大賞のダブル受賞。一地方の音楽コンクールが、商業的な価値を持つこと、そしてコンクールに出る人達の商業価値。そんな「現実」をしっかり描きながら、音楽そのものを信じられない描写の連続で体感させてくれる。分厚い単行本を駅や空港で開いて、しばらく非日常の空間で、これを読めば旅の厚さも増す。

東京藝大が異質に見えて

普通にも思える一冊

「最後の秘境 東京藝大:

天才たちのカオスな日常 」

二宮敦人著

出版社: 新潮社

入試倍率は東大の3倍、卒業後は行方不明多数、「芸術界の東大」の型破りな日常。そんなキャッチーな紹介文で始まるので、どんな内容かと思っていると、出てくるわ、出てくるわ。これを日常として読み進めていく内に、楽しい気分になる。音大と芸大。この2つの顔を持った世界へ埋没するだけで楽しい。才能と成果、結果と過程。色んな人の視点で描かれるドキュメンタリーは、何とも心地よく時間を経過させ、笑い、関心し、藝大という世界が好きになる。秋の藝大祭に行きたくなる。「美校と音校の敷地が繋がっているように、美術と音楽は繋がっている。藝大は個々の力も魅力的だが、その中で起きている化学反応も、とても魅力的だ」(引用)。

吉田修一デビュー作、

3編とも「塀を越える」イメージ

「最後の息子」

吉田修一著

文藝春秋

「最後の息子」→息子は名字を繋いでいくという大きな旧式の流れの中で、ゲイバーのママと暮らす男の人生を淡々と描く。最後にはゲイママはその男の母親には合わない。時代の大きな流れの中で姿を消す「破片」→大きな何かのかけら、破片としていきる兄弟の姿を描く。終わり方が、あっさりしすぎて、、、

「water」→この本は以上の三編からなっている。そのなかでもこの「water」が一番。高校水泳部の話。早く泳ぐことを必至で考える高校生のそれぞれの姿。母が兄の死で精神異常に、友人は同性愛者だった。それぞれの「問題」を青春ストーリーで綴る。“スタート台に立つ者は一番臆病で、そして勇敢だ”「名言!」

一番大切なことは

とてもシンプルで超基本だということ

「天草エアラインの奇跡」

鳥海高太朗(著)

集英社 (2016/3/30)

キャリアとも呼ばれる航空会社。そのイメージをことごとく壊してくれる小さな、小さな航空会社の復活劇を描く。著者がジャーナリストということで、読み進めていても変な情や形容詞がないのでうれしい。天草という地に誕生した第三セクターの航空会社。物珍しだけで突っ走った創業時を過ぎると、じり貧の経営。それを立て直すにも、1つになれない社員達の姿。読み進めていくにつれ、これだけ外的要因と内的要因にがんじがらめにされて、それでも突破口を見つけようとした姿に、何とも陸王的な爽快感を覚える。とにかく、愛すこと。そして、愛されること。変革という大それたことではなく、一人のトップが、とてもシンプルで基本的なことを発し・行動に移した。その姿に、みんなが付いてきた。本書の帯には「この会社は社員全員が社長なんです」という文字が踊る。毎朝、一機しかない機体を洗う。サービスは手作りで。そして、採算ド返しで安全対策を。読み終わったとき、「エイ、エイ、オー」と空耳が。

トーキョーのファッション、

ミュージック、カルチャー

「WHAT'S NEXT?

TOKYO CULTURE STORY」

マガジンハウス(編集)

(2016/10/31)

1976年、私が産まれた年。雑誌「POPEYE」が創刊され、セレクトショップ「BEAMS」がオープンした。当初は、アメリカ西海岸の若者文化を紹介し、輸入販売していたが、東京ではそれを元に様々文化が生まれた。それを時系列に追いかける。まずはファッション。その時代、時代を象徴するモノがあった時代は、まだまだデジタルでもなければソーシャルネットワークが繋がっていない。洋服、時計、車にマンション。とにかく「それ」欲しさにバイトをしたし、他のものを削って、そこに注力した。菊池武夫さんと横森美奈子さんの対談で、当時を振り返りながら「今」を比較して、ライフスタイルという言葉ができた今、バランスの取れた生活を望むようになった、とファッションだけにお金をつぎ込む時代の終わりを語っている。この書の最大にして、最も興味深いのは、雑誌を造らせたらピカいちのマガジンハウスらしい、各コラムである。旅先で、知らなかった時代のカルチャーをかじるにはちょうどいい。

ひとり旅+原付バイク。東北という土地が

とてもしっくり来るのはなぜだろ。

「ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス」

滝口悠生(著)

新潮文庫

原付バイクで目的地も決めずひた走る。そして、あぜ道で転ぶ。なぜか無傷という冒頭で、一気につかまれる。ぼんやりと、読み進めるのに最適な一冊。文章のもっていきかたが好きな作品であると同時に、思い出しながら、いろんな関係が希薄であって、なのに、しっかりと日常というところに、本当にありそうな、誰かの日記のような作品だ。恋して、友情があって、それらがすべてぼんやりとした記憶のまま、曖昧なまま、進むうちにどんどん入り込むけど、ふっとページを閉じると「あれ?なんだっけ?」と忘れてしまう。ここでもまた、曖昧さが出てくる。「昔は・・・だった」と思い出すことのほとんどは、いつもこんな感じで曖昧で、不確かで、だからこそ良い塩梅。この作品は、ジミヘンとはほぼ関係ないが、あとがきを読んでいても書かれているように、著者は、ジミヘンを愛し、この「なんとなく」書き進めた物語に、確実にジミヘンを冠にしたかったんだろうな、と感じる。旅先で読むのにまさに最適な作品だ。

「国宝(下)花道篇」

吉田修一著

朝日新聞出版

自分の生まれ、背中の入れ墨、そして隠し子。養子に入った喜久雄と、本家の俊介。喜久雄の才能に、出奔した俊介の気持ち。そして、見つかった俊介を取り巻く大人達の話題作り。喜久雄、俊介、徳次。そして彼らを取り巻く女達、大人達の日常が、渦を巻くように、だけど変わらない一本筋の通った喜久雄の姿。読み進めていくうちにどんどん入り込んでいく。十代の頃を懐かしみ、二十代になった姿、そして三十代。喜久雄と俊介の関係性が、本当の歌舞伎の世界にはあるようで、それがとても高い時点で交差していて心地よかったりする。時間軸が、テレビドラマのように「目」に見えない分、とても自然に流れていくのが小説のいいところだと思いながらも、「いつか、映画化されるのかな」と思ってしまうのは吉田修一著というところからくるのか。どんどん進む喜久雄の人生。ラストは圧巻だ。舞台を降りて銀座の大通りへと昇る高み、そして徳次の華麗なる再登場。小説として面白い流れがあり、そこに歌舞伎のいろはがある。名作だ。

大河ドラマってこういうこと?

一生を読み追う面白さがココにあり!

「国宝(上)青春篇」

吉田修一著

朝日新聞出版

極道の息子として生まれた少年が、踊りに青春をかける前編。落ち目の極道一家。急落する立ち位置。著者の真骨頂ともいえる登場人物の憎めさ、そして多様さに、どんどん読み進めていきたくなる。旅先で、一旦リセットしてストーリーの中に没頭するにはもってこいの一冊(上下巻で2冊だけど)。最初の始まりや、語り口調の文章に、朝日新聞に連載されている時は読まなかったが、一気にまとめて読むと実に面白い。極道一家の新年の宴に息子(喜久雄)が踊り、一緒におどるやくざの子分(少年)も評判になる。なんともドラマチックな始まりながら、時代背景が昭和の中盤だけに、正直違和感もある。が、そこが大河たる所以。落ちぶれ、入れ墨を入れ、女に溺れる十代は、今の時代の日本では、なかなか描けない。が、舞台が九州、そして時代がずっと昔、ということでなんとか読み進められたような気もする。物語が舞台を大阪に移すと一気にヒートアップ。丁稚奉公で都市にきたという「父親世代」の話とリンクして、どことなく勢いを感じ。

何、と明言できないものを

体感するための旅を記した紀行文

「ラオスにいったい何があるというんですか?」

村上春樹著

文藝春秋

これまでの回想録、のような内容。これまで住んだところ、執筆のために滞在した所。その場所の雰囲気が十二分に伝わるボストンの話、ポートランドでは食を、ニューヨークではレコード店、北欧では動物、イタリアではワイン。道中のことを淡々と書いてくれるので、読んでいる方は「旅した気分」が味わえて、これはぼんやり、少しずつ読んで楽しめる一冊。目次としては「チャールズ河畔の小径 ボストン1」、「緑の苔と温泉のあるところ アイスランド」「おいしいものが食べたい オレゴン州ポートランド/メイン州ポートランド」「懐かしいふたつの島で ミコノス島/スペッツェス島」「もしもタイムマシーンがあったなら ニューヨークのジャズクラブ」「シベリウスとカウリスマキを訪ねて フィンランド」「大いなるメコン川の畔で ルアンプラバン(ラオス)」「野球と鯨とドーナッツ ボストン2」「白い道と赤いワイン トスカナ(イタリア)」「漱石からくまモンまで 熊本県(日本)1」「「東京するめクラブ」より、熊本再訪のご報告 熊本県(日本)2」。

何度読み返してもトリップできる

旅本のバイブルをゆっくりかみしめる

「オン・ザ・ロード」

ジャック・ケルアック著/青山南訳

河出書房新社

退屈な知識人、サル。そこに現れたディーン。ホーリー・グーフ。聖なる愚か者。彼の自由な生き方。ドラック、女・・・。そんな人間に魅力を感じて文字の中に潜水して、読みふけってしまう。ふっと、息継ぎしに水面に浮かんできて、ぼんやりしたりして。ビート・ジェネレーションの旗手、ケルアックの代表作は、何度読み返してもしっかりと旅気分にさせてくれる。放浪という旅。5部に別れた、それぞれの旅。ニューヨークを基点にするサルの、西海岸、南海岸、シカゴ、、、そしてメキシコ。アメリカが一つの国でありながら、まだまだ遠く、そして多様であったころの精神的ストーリーだ。「世界」(アメリカ)をぐるぐると巡る。そこで巡り会う人達がいて、相互に刺激し合う。今の時代では「そうでもない広さ」を、これだけ広く感じさせるのは、ただ単にインフラの未熟だけではない。50年も前の話、そこにあったリアルな実感。今、読み直して「何か」を感じるというよりも、これは、もはや完全に「バイブル」として。

この圧倒的なストーリーに魅了される

点を線でつないでいくリゾートの世界!

「アマン伝説 ―創業者エイドリアン・ゼッカ

とリゾート革命」

山口 由美 (著)

文芸春秋

アマンが圧倒的な存在感を示すリゾートホテルの世界。日本では星野リゾートがその後を追うようにするが、東南アジア(本拠地?)では、まだまだ及ばない。おもてなしに気が利くサービスという「日本的」なものを先にやってしまったようなアマン。話は、創業者エイドリアン・ゼッカよりも先に、ジェフリー・バワ兄弟の、ヨーロッパとスリランカを繋いだリゾート感から始まる。人が集まり、癒される空間。その、デザイン。ジェフリー・バワが、アマン・リゾートの原型になったという始まりは、読むものをぐっと惹きつける。そして、ゼッカ。彼は、香港のインターコンチネンタルで大成功する前に、日本の太平洋岸、癒しのデザインの完成形のようなものを日本で体感していた。その後、ゼッカはインドネシア、タイ、スリランカ、香港、シンガポールと渡り歩き、リゾートホテルを次々と建て、そのコンセプトを世界に示し続けている。旅の途中で、この文字間に溢れるリゾート感を楽しむのにはもってこいの一冊。

トラベリング、生きていること、

旅していること。

「ティファニーで朝食を」

トルーマン・カポーティ(村上春樹訳)

新潮社

トルーマン・カポーティという作家のおもしろさ。確かに映画はよかったし、読みながらホリー・ゴライトリーはオードリー・ヘップバーンの顔と仕草に強烈にシンクロする。あとがきで村上春樹氏はそれを「してほしくない」と記していたが、私の世代にとって40年以上前の作品は、やはり古典?にちかい。それにしても、こんな女性、そして捨て猫。最後、どこかへ行き、その猫を見つける終わり方は素晴らしい。

トラベリング、生きていること、

旅していること。

ホーリーは名刺に刻む。

「いつの日か目覚めて、ティファーニーで朝ごはんを食べるときにも、この自分のままでいたいの」

他に短編『花盛りの家』『ダイアモンドのギター』『クリスマスの思い出』収録

色褪せない名作を持ち歩く

旅の途中に繰り返し読みたい物語の結末

「SLAM DUNK」

井上雄彦著

集英社

新装再編版として発売されたSLAM DUNK。その最終巻20巻は、旅本としてしっくりくる。まず、SLAM DUNKのストーリーを知った上で、王者「山王」との対戦の、ものすごくハイライト。そして、流川とのタッチシーン。なんだろう、何回も読み直して、思い出して、色んな発見をして、もはや、思い切り開いて、ノドの部分を平らにするぐらいにして、その絵を見てるだけで、いろいろ「浮かんでくる」。空港や駅で、そうやって思い出す。

都市としての魅力、

そしてこれから未来に向けたポテンシャル

「ベルリン・都市・未来」

武邑光裕 (著)

大田出版

クラブ、アートスペース、ミュージアム、博物館、ベルリン・フィル、アリーナ、図書館、コミュニティ・ガーデン、シュプレー河畔、ヒッピービレッジ、スクウォッター、廃墟、バンカーなど、ベルリンを語る上で欠かせない場所は、これからの観光客にとって聖域でもある。ベルリンという、「壁」で隔たれ、それが崩壊した廃墟からボトムアップで形成されてきた都市の魅力に迫った都市論といえる一冊。特に、日本料理ではなく、日系人による料理店、日系人によるジャパン・タウン、それとは別に普通に東京にある「モノ」に価値を見いだしたベルリンのジャパンタウン計画(NION・ニオン)。ベルリンが再現し、育てるカルチャーは魅力的だ。欧州文化都市、消費者は生産者としても活躍するデジタル社会。(以上、引用)。

部活をやめる、やめないを

悩む THE青春時代がしみ出てくる

「桐島、部活やめるってよ」

朝井リョウ(著)

集英社文庫

バレー部の桐島が部活をやめたのか、本当か。バレー部内の視点、それ以外からの視点。高校生の、ありがちな思いを文字にして、そこまで書くか?という微妙な思いも、「そうだ」として書いたというか。制服の着方もいけてる子とそうでない子のようなクラス内の「上下」を、ありとして書くのは、まぁ、それが普遍的であることの証だろうかと。

東京の日々を淡々と

普通に描く中の普通じゃないこと

「ひと」

小野寺史宣(著)

祥伝社

21歳の、鳥取から東京へ出てきた青年の、商店街の、昔ながらの総菜屋での話。ものすごく「普通」の日々を淡々と描く中で、具体的な地名がドンドン出てきて、まるでナビのように道順を丁寧に書かれるから、より普通感みたいなものが出てくる。お金が55円しかなく、空腹で立ち寄った総菜屋で、メンチカツをサービスしてもらった。そして、働くことになった。「おかずの田野倉」で出会う人たち、遠い親戚で聖輔にたかる人、大学時代のバンド仲間に、そして青葉。高校時代の知り合い。どこか、深いところ、奥の奥で気付いた仲。一人の秋、一人の冬、一人の春、そして「夏」。ずーっと読んで、セリフのリズムが気持ちいい

スパッと終わるラストまでの

長くでこぼこで濃厚な世界観が心地いい

「1R1分34秒」

町屋良平(著)

新潮社

ボクシング小説でありながら、試合のシーンがリアルでは描かれず、試合前・試合後の日々から、ボクシングを濃厚に感じさせる作品。まずはプロになる。それをかなえてデビュー戦はKO勝ちを飾ってから三敗一分。パッとしないボクサーの日常は、バイト先の人、ジムの人、そして街ゆく人、いろんな人に囲まれるが、もっと心を支配するのは「対戦相手」。今の自分を凝視して、何かを変えるトレーナーと出会い。ウメキチとの出会いを起点として、いろんなものが動き出す。そして、ついに、やってくる、1R1分34秒までの日々。

「料理の鉄人」を演出した著者によって書かれた

料理の鉄人のような話の舞台裏。

「キッチンコロシアム」

田中経一(著)

幻冬舎

キッチンコロシアム 田中経一著 実際の「料理の鉄人」を演出した著者によって書かれた料理の鉄人のような話の舞台裏。登場人物が本当の名前なので、これは、フィクションでいいんだよな、と頭の中で確認してしまうほど。あとがきでも触れられているが、エピソードはフィクションで、性格は本当のこと、というから、なかなか始めて味わう小説の面白さだったかも知れない。とにかく、河田新作と河田房之助。この親子を巡る物語は、読み応えが十分で、単純に面白かった。ここに魯山人や道場六三郎が絡んでくるから、若者の人生にふりかかった災難、そしてホームレスという設定。そこで、テレビ屋田中に振る舞うシーン。この場面は、読む側をとてもスリリングにした。料理というベースがあり、そのことのイメージ、そこにテレビ演出というキッチンコロシアム。そこにアイアンシェフとして出続ける料理人の気持ち。そういうのが手に取るように分かって楽しい。「審査員が食べた後、時間をかけて言葉を選び始めたらもうおしまいだ。頭で料理を理解しようとしたら勝ち目なんかない。舌に載せた瞬間に心を揺さぶるように作る。それしかないんだ。」

覆面で謎のバンクシーが、

グッと人としての存在に近づけた感じ

「バンクシー

壊れかけた世界に愛を」

吉荒夕記(著)

美術出版

1973年か74年生まれ、イギリス、ブリストル(もしくはその近郊)出身のバンクシーは、壁にマーキング(サイン)をしていたグラフィティから、フリーハンドで絵を描くようになったストリートアートへの変化と、さらにはその絵があまり上手くないということでステンシルに変えたことなどを踏まえながら、バンクシーという人が、美術館のように入場料を払って、どこか「美術館に行く習慣のあるの人」相手ではなく、誰にでも目の触れることができるストリートの、壁に、描いたことの関連性を説いている。この本は、完全に美術本だ。映画『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』からの引用が多いのが観た身にはうれしい。壁に絵を描くという、古代エジプト、日本でも奈良時代などに行われていた壁画との繋がりも目から鱗だった。「バンクシー

vs ブリストルミュージアム展」を開いたり、ディズニーランドに対抗したような「ディスマランド」を企画したり。パレスチナのベツレヘムでは「ザ・ウォールド・オフ・ホテル」を建てたり。活動の幅の広さと、場所の取捨選択の見事な具合を紹介。巻頭の口絵に、それぞれの背景を説明しているので、また違った見方で出来るのもうれしい。読み終わるのが、とてももったいないのに、どんどん読んでしまう一冊。

「大阪芸大って、なんか謎」。

その結論のための一冊かともおもえる。

「大阪芸大

破壊者は西からやってくる」

向井康介(著)

東京書籍

東京藝術大学の双璧として西にそびえる芸大というのではなく、ただの市立。それも大阪にあるとはとても言えないほどの奈良のような畑に囲まれた地。そこに集まってくる癖のすごい学生達。その日々を、それが20年前のことで、個人的に一緒の時代だからわかる、というのもあるが、読んでいると、点々と少しだけ接点があって、そこに点眼するように落とされたアロンアルファのような強力な接着によって、読み続けた。大阪芸大とは、と今も活躍する卒業生のインタビュー、そして、前半は人の自主映画を、後半は自分たちの映画制作を描いた制作日誌のような毎日に、なんともいえない「継続と続き」を感じて、面白かった。「僕の周りにいた学生たちは王道を嫌った。彼らは物を作るより、壊したがっていた。美しい旋律よりノイズを愛した。精緻な絵画より子どもの落書きを目指し、練られた物語より、衝動をどうやったらフィルムに焼き付けられるかを考えていた。理屈は全て言い訳ととられた。安定よりは破滅に向かうことを良しとしていた。大抵、どの友人の部屋に行っても、中島らもの本が一冊は置いてあった」。この抄録が、この本の内容としてはふさわしい。

旅の手配ではなく

旅そのものを代行するサービス

「旅屋おかえり」

原田マハ(著)

集英社文庫

キュレーターに学芸員を主人公にしたアート系物語が秀逸な著者の、アザーサイドというのだろうか。『本日は、お日柄もよく』でスピーチライターの世界を見事に描き切り、感涙と感嘆に溢れたストーリーの、どこか続きのような。旅を代行する旅屋という世界初にして唯一の世界を描く。各キャラクターが際立ち、丘えりかという一人の、アイドル崩れ、三十女という主人公にどっぷりはまって読み進めるというよりは(それは私が男性だからか)、旅先で出会う人たちの、風景・光景がじわっと広がって色を増していく様がいい。東北の桜、内子の和紙作り。ぶらり旅番組から、プロダクション、社長と礼文島の故郷と、そして、最後は。大きく物語を展開させながらも、ゆったり読み進められる。泣く。

それは或本屋の二階だつた。

二十歳の彼は・・・新らしい本を探してゐた。

「河童・或阿呆の一生」

芥川龍之介(著)

新潮文庫

芥川龍之介が「ぼんやりとした不安」を抱え自殺する前、晩年の短編6編を綴る。一番有名なのは「河童」か。確かに一番面白い。河童の世界が日本とリンクする。穴、を通して。日本も河童も一緒だということと、河童は人間のことを知っているのに、人間はいつまでも「伝説」として河童を捉えている。そんな可笑しさがある。そして、「或阿呆の一生」。これは本当に死ぬ寸前(なのだろうか)、公開されたのも死後。彼自身の一生(のような)を五十一に分けて綴る。一の時代から、五十一の敗北まで。

「死にたがっていらっしゃるのですってね」

「ええ。-いえ、死にたがっているよりも生きることに飽きているのです」

(四十七 火あそびより)

すらっと読める、

なんとも、あっさりした作品集

「うりずん」

吉田修一(文)/佐内正史(写真)

光文社文庫

沖縄の方言で“体を動かしたくて、むずむずする季節”のこと、「うりずん」。写真家の佐内氏が撮った写真を見て、そこから物語を吉田氏が創り上げる。雑誌の連載企画だった、20編の物語。スポーツがテーマだという。事件もあっというストーリーもない、ただ普通の話。そこがよかったりもする。途切れ途切れでパッと読む、旅に最適な一冊。『将来』という作品で、母校を訪れたおじさんから逃げる主人公。いまから何十年後かの「自分」が将来をつきつけているようで怖くなる感じ。

以下、『応援』からの抄録

「弱いやつは、絶対に負けられないんだよ」と彼は言った。「強いやつだって、絶対に負けられないよ」と私が言うと、彼は仲間を見つけたような目をして「いや、強いやつなら、負けたことにも勝てるよ」と言った。「弱いやつは、勝たなければ、勝てないんだよ」(2010年8月16日読了)

ただ、美しくなりたい

だけだった

「改良」

遠野遥(著)

河出書房新社

やり方もわからないけど、誰にも聞けないから一生懸命に自分で求めてきた美しさ。メイクをして、ウィッグをつけて、服のコーディネートを研究した。部屋も、もしかするともっとこだわるべきか?と、デリヘリから女を呼ぶ、美を求めて女装した主人公の男は思う。この混在。同性愛者ではないけど、男の股間に顔を埋め、美人じゃないから醸し出す魅力にも惹かれる。頭の中でどんどん展開される、止まったような時間の、猛烈な動き。ある展覧会で、スクリーンに映った、メイクもせずに、部屋着で携帯電話をいじっているだけの(美しい)女。それを閉館まで、見続けた主人公。このシーンが、この作品のすべてかもしれない。まず、タイトルがよかった。そして、装丁がかっこよかった。本屋で出会って、ひとめぼれして買った作品。小旅行のお供に、ちょうどいいかもしれない。一気読みの読みやすさと、頭の中へ中へぐいぐいくる主人公の思いと、終盤につれ、「表(外)」へ出始めてからの動きの絶妙さというか。読後感が、よかった。

水墨画の世界観を水墨画家が

主観的に描く漫画的世界

「線は、僕を描く」

砥上裕將(著)

講談社

奇跡的な出会いと急な展開。これを2年間というスパンで描くのは、やはり、少々漫画的か、などなど云々、そもそも、この作品は、ストーリーを追っていくというより、水墨画という世界はこんな感じなのか、を(実際に水墨画家でもある著者が描くので)つかんでいけるのが面白い。両親を同時に亡くし、白い部屋に「閉じこもった」人間の孤独、そして、その孤独を開放する線(絵)。描く対象の形をうつし出すための技術だけでは表現できないもの。自分の心を描き切る世界。墨色の濃淡だけで繰り広げる世界は、余白と「線」。その線が、「作者」のすべてを表す。

「蘭に始まり、蘭に終わる」

「水墨画とは何か、ということを

究極的に突き詰めれば、

それはつまるところ『線の芸術』です。」

「生きているその瞬間を描くことこそが、

水墨画の本質なのだ」

「墨で絵を描くことが、水墨画ではないんだ」

16年間、調査員を務めた著者が

実態を淡々と記す食の格付け

「裏ミシュラン

-ヴェールを剥がれた美食の権威-」

パスカル・レミ著(吉田良子訳)

basilico

ドライバーの為にガソリンスタンドなどの情報を載せ始めて1世紀、100年以上の歴史を持つ。ドライバーの為のガイドブックから、ガストロノミー(美食家)の基準となったミシュランガイド。星やマカロンとよばれる、その数を競う。3つ星を頂点に星が一つつくだけでもすごい。三十数個しか、フランス全土の3つ星レストランというのはない。ライバル社「ゴー・ミヨー」から引き抜かれ、著者はミシュランの調査員として16年働いた。その調査員の考え方や星の秘密を暴露する。見えない調査員が完全なる秘密主義の中で格付けするミシュランにとっては画期的。現在、著者は、ミシュラン側と法的な争いとなっている。ミシュランはここに描かれていることに反論し、契約違反として解雇した。星の数が、これだけマスコミに語られ、どこか歯止めのとまらないところまできている実態。お客様をよぶための「星」を狙い、そのお客様を忘れてしまうレストランの姿勢。二つ星を得ようとする一つ星

のレストランが一番いい、と著者は言う。

高卒、187㎝の男子

進学でも就職でもなく上京し荒川沿いに住む日々

「まち」

小野寺史宣(著)

祥伝社

両親を早くに亡くし、じいちゃんに育てられ、そのじいちゃんに上京を勧められて荒川沿いの筧ハイツに住む。江藤瞬一。育ったのは山間の村。じいちゃんは歩荷(ぼっか)。両親は「えとうや」という旅館を経営していた(が、火事になり、両親が氏に、瞬一は火が怖い)。東京に来て、コンビニでバイトし、引っ越し屋に変わり。図書館で本を借りて読んで、お隣さんの母娘との虫退治に別れた夫退治などの、ゆるい日々があって。ぜんぶが劇的ではない。等身大の「まち」の様子。中卒男子、妻に先立たれた老人、イケメンのメガネ屋の上京組の友人、トマト農家のせがれ。「ひと」もそうだったが、このなんともたゆたう感じが、旅先で、電車で、読んで揺られると、ちょうどいい。

未熟なグリーンのイエローで

ホワイトなブルーな日々もあり

「ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー」

ブレディみかこ(著)

新潮社

英国のブライトン、ロンドから気軽に行ける海沿いの町。そこで、イエロー(日本人の母)でホワイト(カトリック系の家族で育った白人の父)で、ちょっとブルーだった。そんな日記の息子の日記の走り書きから取ったこのタイトルが絶品。興味を惹いた。カトリック系の小学校から、地元のパブリック中学に進んだ息子の、2年のドキュメント。この学校にあふれるミクロな出来事が、英国政府、EUなどのマクロなニュースと絶妙に連携するところが面白い。これはノンフィクション。軽快な文体で読みやすく、音楽あり、演劇あり、差別もあって優しさにあふれるコミュニティあり。子供は12歳でも複雑な社会の問題、性のこと、アイデンティティ、民族などのセンシブルなことを、見事なほど簡単に越えてくれる。とにかく旅の途中に読みたい一冊。驚いたのは、イギリスのブライトンのある市では、子供を学校の休み期間以外で特に理由なく休ませると罰金があるということ。

全てのアルバムをゆったり聴きつつ、

改めて素晴らしいアーティストだ

「井上陽水 FILE FROM 1969」

TOKYO FM 出版

ずいぶん前に買った(知床の旅2009年4月にいく前日だったかな)この本を約5ヵ月かけて・・・ゆっくり読んだ。1969年のデビューから40周年の集大成。雑誌のインタビュー網羅に加えて全アルバムの書評?もあったりして。へぇ~井上陽水って売れっ子だったのか、、、とか。とにかくファンとしてはバイブル的一冊。印象深い言葉が「形」にならず、それは全体の言葉(文)を聞いて、頭のなかをぐちゃぐちゃにしてからぼんやり浮かぶというか。まさに井上陽水ワールド。

この本を読んで、40周年ライブの追加公演、東京フォーラム11月11日に、行くことにした!2009/09/29記

目の下のクマとか

パンダみたいかもしれないけど・・・

「自由思考」

中村文則(著)河出書房新社

太宰治とドストエフスキー(最も繰り返し読んだ本が「人間失格」と「カラマーゾフの兄弟」)に出会って、暗かった少年が大学四年生で作家になろうと決めて、福島から東京に出てきて、コンビニでバイトして、貧乏で、そんな中でも小説を書いて。そんな作家、中村文則の17年の作家生活で書きためたエッセイ(膨大な量)から、作者自身が選んだ111

本のエッセイ集(著者初のエッセイ集)。「掏摸」や「土の中の子供」「教団X」など、幾つもの作品を読んできた作家だけに、意外にエッセイが軽い!と思ったり。講談社「群像」に掲載したエッセイ「アダルトビデオの名言」や、淡交社「なごみ」という媒体によせたいくつものエッセイは、まさしく自由思考を思わせる。一方で、言論の自由をたてに吐き捨てられる言葉(文字として残すもの)に対して、「バーコードをつけて売る文章のレベルになく、意図的に腐ったおかずを売った弁当屋を思わせる」という鋭いテキスト。憲法9条について書くとき、「アメリカから真に独立するためにも平和憲法を変えるのだ」という意見に対して、〈それこそ「お花畑」の発想だと感じます〉と。「文学は国境を越え、人と人を結びつける」。すらすらと読み進めるうちに、どんどん引き込まれる、旅のお供に最適な一冊ではないかと思う。

国籍や人種、そして自分の境遇に

言い訳そのものを知らない希な人の物語

「さようなら、オレンジ」

岩城ケイ(著)

筑摩書房

沈む夕日、子ども頃の記憶。アフリカ、戦火、バラバラになった家族。学校にいかなくてもいいといわれた長女は、弟二人と遊んだ、踊った、そして、弟を抱きかかえ逃げ、弟を亡くし、親を亡くし、結婚して子どもを産み、夫とオーストラリアに来て、夫はすぐに出て行った。マジョリティの中のマイノリティ。日本人のハリネズミがジョーンズ先生に書く手紙と、オーストラリアで、次男の友達関係を通し馴染んでいく、そして、スーパーマーケットの食肉加工場で働くサリマの周りの人達。1つのセンテンスでガラッと流れを変えてしまう文章力にうなりながら、どんどん吸い込まれる「それぞれの」人の人生物語。単純に面白いと感じる。「彼女は無心に何かを求める人です。たとえ、そのなにかが手に入らなくても、求める途中で得たものが大切なものとして手元に残るのではあいでしょうか」「さようなら、おひさま。これからも、朝に出会い夕べに別れることを繰り返す」

都市を語り、美術館を語り

アートと繋がりと曲線を語るアンビルドの女王

「ザハ・ハディッドは語る」

ハンス・ウルリッヒ・オブリスト,

ザハ・ハディッド (著),

瀧口 範子 (翻訳)

筑摩書房

新国立競技場で斬新すぎる案を出して度肝を抜いたザハ・ハディドの、その「案」よりずっとまえの彼女の言葉がしれるインタビュー集。この建築家が、どんな考えで「創り上げるのか」。普通に応える言葉の端々に源流がある。コンペでは勝つけど、政治的・財政的な理由から建築が実現しない「不運な」建築、ザハ。そんな彼女にインタビューをするのは、スイス出身の有名な美術キュレーター、ハンス・ウルリッヒ・オブリスト。そこにレム・コールハースが混じってくるから、この本は興味深い。「どの都市もそれぞれちがう。たとえば、ニューヨークはロンドンよりずっと重層的で、この重層性が公共的生活を生み出すという結果を生んでいる」「幾何学とカリグラフィーはつながっているということです.私は、建築と幾何学の間には関係性があり、カリグラフィーと幾何学の間にも関連があると思います」

ひと言を探して

辿り着くまでの逃避行記

「神様からひと言」

荻原浩(著)

光文社文庫

お客様の声は、神様のひと言。立ち上げた創始者には、中途半端なものはなく、ラーメン店の店主の如く、失敗しても地雷が埋まってるところじゃないし、死にはしないという「恐れ」の無さがあり。なのに、三代目、ぼんぼん育ちの見せかけ頼みのトップでは、数々の歪みがあり。転職した会社、そこでの失敗からゴキブリハウスとまで言われる苦情処理室へ。そこでのお客様の声を、ただただ聞き流すだけの、吹きだまり。かと思ったところから読み進めていくと、なかなか爽快な場面が多い。フィクションとして、とても楽しい。日常で、何かのためにと無理をしている(言い訳しながら逃げている)人が、スーパーヒーローを望むでもなく、ちょうど塩梅のいいスカッと感が欲しいとき、それは現実とかけ離れすぎず、近すぎず。そんなちょうどいい所で、心地よく読み進めさせてくれる。「お客様の声は、神様からのひと言」というのが8回も出てくる小説。登場人物の誰もが、何かから逃避し、そんな自分に「ひと言」をくれる神様を探しているような。例えば、ジョン・レノンのようなホームレスからのひと言を。

逆に一緒にいてはいけない

理由は山ほどある

「流浪の月」

凪良ゆう(著)

東京創元社

タイトル、装丁、表紙の写真。たぶん、本屋で偶然出会ったら、私は個人的に読まなかっただろう一作は、本屋大賞受賞(2020年)を縁にネットで買って、読んでよかった。夕食にアイスクリーム。それは、表紙の写真のようなものを想像はしなかったけれど(実際に文中では棒アイス)、それはそれで文なら出すかも、と思ったりもして。世間が見る関係、実際に会った関係。幼児誘拐、監禁。その犯人と被害者のストックホルム症候群の十数年後の出来事。という設定よりも、もっと現実的でキャッチーな「それぞれの人の家庭環境や人生」。行き着いた先での、この一文は深い。「わたしたちは親子ではなく、夫婦でもなく、恋人でもなく、友達というのもなんとなくちがう。わたしたちの間には、言葉にできるようなわかりやすいつながりはなく、なににも守られておらず、それぞれひとりで、けれどそれがお互いをとても近く感じさせている」

広告クリエイティブの

歴史のほんの一部です

「日本の歴史的広告

クリエイティブ100選」

岡田芳郎 (著)

宣伝会議

日本の歴史的広告、という大々的なタイトルに、名前負けだろうという気持ちで読んだからか、内容はギュッt詰まって面白かった。明治、大正、昭和、平成の4時代を、時系列に追うのではなくテーマで分けたのが読み物としてかなり面白い。奇想天外、あっと驚く、人を惹きこむ広告。アイデアに満ち、企画性豊かな広告。新しい試み、実験、新機軸を知らせる広告。思わず笑ってしまうユーモラスな、面白く、考えさせる広告。魅力的で、好奇心をそそられる広告。文化性に溢れ、人間性豊かな広告。社会に訴える、問題提起する広告。タイムリーで、時代のニーズにこたえ心をうつ広告。物語性のある、感動的な広告。詩人田村隆一を用い、「おじいちゃんにも、セックスを。」という絶妙なコピー。時代を背景にして、その中でパンチのある広告は、ものすごくクリエイティブだ。

主人公ユンジェと不良少年ゴニ

これは二人の少年の「特別な」成長物語

「アーモンド 」

ソン・ウォンピョン(著)

矢島暁子(訳)

祥伝社

頭の中のアーモンド、感じることのできる部分が少ない「何も感じないユンジェ」。彼の周りには、とても感じる事の豊かな、そして人生を辛く楽しく生きる人で溢れている。母親、祖母。祖母が母親に望み、裏切られ、そして生まれたカワイイ怪物。三人での古本屋。シム博士という医者とその妻の物語とパン屋という設定。夫婦の元から誘拐され、知らない所で凄まじい人生を送り、たらい回しにされて育ったゴニ、と死に別れた母、そして会話の出来ない父。ドラは、ユンジェにとってゴニとは正反対のところにいる子。友達ゴニと、恋人ドラ。目の前で祖母が殺され、植物状態となった母、そして高校生活。この人生の航海に起こる日々の出来事が、とにかく読んでいてたのしい。「恐怖を知らない、何も感じられないというのはどんな感じか」。主人公は、その中で、何かを感じるふりをしながら、とても多くのことを思う。「遠ければ遠いでできることはないと言って背を向け、近ければ近いで恐怖と不安があまりにも大きいと言って誰も立ち上がらなかった」。そんなふうには生きたくない。これはそういう物語だ。

これがアートだというものはなく

ただアーティストがいるだけ

「13歳からのアート思考」

末永幸歩(著) ダイヤモンド社

小学生の好きな「図工」は、中学になって一気に嫌いな「美術」になる。小学生から中学生になる「13歳」という時期に読みたい考え方。アート思考は、大人にとってもためになるが、やはり13歳の時に出会いたかった。美術教師でもある著者が6回のクラスを展開。アンリ・マティス『緑のすじのあるマティス夫人の肖像』、パブロ・ピカソ『アビニヨンの娘たち』、ワシリー・カンディンスキー『コンポジションⅦ』、マルセル・デュシャン『泉』、ジャクソン・ポロック『ナンバーⅠA』、アンディ・ウォーホル『ブリロ・ボックス』という20世紀のアーティストにスポットをあて、それまで積み上げられ完成していたアートを「どう崩すか」という探求にスポットを当てている。乗り越えようとしたのは、目に映るとおりに描くこと、遠近法的なものの見方、具象物を描くこと、アートはすなわち視覚芸術であるということ、イメージを映し出すためのもの、そしてアートという枠組みそれ自体。個人的にはCLASS

5 の「窓」を見ていたこれまでのアートを、「床」をみるように示したカンディンスキーにいちばん興味を持った。著者のいう「興味のタネ」「探求の根」「表現の花」を意識して、「自分だけのものの見方」で「自分なりの答え」を生み出して、そこから「新たな問い」を生み出していきたい、と。

絵本で見せる建築の歴史

過去・現在・未来を見て読む

「絵でわかる建物の歴史」

エドゥアルド・アルタルリバ、

ベルタ・バルディ・イ・ミラ著

伊藤史織訳、中島智章監修

X-Knowledge

ジックラト(イラク)やメキシコ、エジプトの墓(ピラミッド)から始まり、古代ギリシャ、ローマの神殿、都市計画を説明し、ドームの力の作用、ドームの世界(各国のドームの形のイラスト)、アンドレア・パラーディオ。日本の桂離宮を説明した和の傑作、ヴァナキュラー建築、イグルー、ゲル、ダーチャ、茶室など。鉄を使い始めたアールヌーボー、建築家が作る家具などのデザイン性、アントニオ・ガウディが見せる自然界にある曲線美、コルビュジエ、住宅に特化した現代住宅の刷新、バルセロナ・パビリオンを特集したミース、時代を象徴するオペラハウス、グッゲンハイムなどの建築物、絵とテキストが非常に表面的なサラッと感なのに、とても充実。建築は、長く造る橋と、高く造るビル。どんどん高くなるビルは分かりやすいイラストで。ザハ・ハディド、妹島和世まで。建築の基本的な構成要素は見ていて楽しい。建築家という仕事、未来の持続可能な都市計画、果ては火星での建築まで。読んでいて、脳内とリップできる絵本だ。特に各部の名称が豊富に紹介されているので、ほらほら、あそこのあの部分、っていうのにもしっかり名前があることが知れる。

美術手帖(BT)1000号記念特集

アンディ・ウォーホルのABC

「美術手帖 No.1000 」

美術出版社

2014年3月号の記念すべき1000号は、永久保存版を謳うアンディ・ウォーホル特集。特集以外にも美術(アート)を書き記すことに定評のあるBTの筆力に感嘆するし、やはりアンディ・ウォーホルを一から復習して網羅できる面白味がある。美術手帖の特集にはアート旅する、というのが毎年秋の行楽前、そして春を迎える前には出るので、旅のお供としてはそちらの方が敵しているかも知れないが、個人的には、新幹線や空港のロビーでは、この黄色い1000号を開いている。ロンドン、ニューヨーク、ベルリン、はたまたフクシマや小倉などのアートの旅は、なかなか面白い。

すぐそこに、つかみかけてる。

攻守コンプリートの布石

「アオアシ」

小林有吾

現在の刊行中。最新刊は21巻(2020年7月時点)。主人公青井葦人を愛媛から東京のJユースチームに呼び寄せた福田達也(監督)。攻めの天才FWからサイドバックのスペシャリストに成れと言われ。そこから始まる180度サッカーの見方を変えていくストーリーが面白い。肌の色で悩み、そこでチームワーク、1つになるという強さを持つ高校強豪校に相対する個人技で勝るユースチーム。栗林、阿久津、平など天才プレーヤーと、葦人は同学年のメンバーとともに成長し、つかみかけていく。攻守コンプリートという高み。足元のプレーは下手だが、俯瞰してゲームをみる「目」を持つ葦人。サッカーに邁進し、そこに突き進んで失敗する例を知る人からの「逃げていい」という言葉。葦人の貧しい生い立ち、母親、兄との関係。トライアウト、スカウト、エスカレーター、チームには背景に背負うものが様々で、その中で、何をつかむか。

その環境で愛される曲作り

12の場所、それぞれの物語が面白い

「人と空間が生きる音デザイン」

小松正史 昭和堂

本の構成は、音育→音学→音創の流れを準備段階と居て説明後、12の実例を紹介する。それぞれの場所にある問題、それに対する音での解決。クライアントからの手紙と何より、実際に創った音がQRコードで読み取れて、YouTubeで聞けるところが面白い。最後は、音のデザインを実践するための手順がある。まず、冒頭、バックに流れるBGM(ミュージック)とBGN(ノイズ)の違いにハッとさせられて、これから始まる音のデザインは、そういう視点なのかと思わせる。音の可視化に確立された技法はなく、聞こえた音をもとに音の地図(サウンドマップ)を作成していく。音のデザインの3つの極意は、「音を減らす」「響きの調整」「音を増やす」だ。音を操る要素は6つ、リズム・メロディ・ハーモニー・音色・音量・関係性。

音デザインの現場から、12の実例。「京都タワー」「京都国際マンガミュージアム」「日本庭園へき亭」「水辺風景」「久万高原天体観測館」「ポーラ美術館」「京都府立丹後郷土資料館」「京都府立ふみほし公園」「京都丹後鉄道」「耳原総合病院」「田辺市立美術館/熊野古道なかへち美術館」「むつごろう薬局」。これまでの実践経験から、環境音楽がもたらす効果は4つと考えている。「賑わい効果」「リラックス効果」「マスキング効果」「視聴覚相互作用効果」。

結局みんなが戻りたいところ

ふつうということについての一冊

「ふつう」

深澤直人著

D&DEPARTMENT PROJECT

このコロナ禍の2020年9月、脳内TRIPをしつつ、ふつうじゃない異常な時に考えるふつうを読む。デザイナーである著者は、どこか「ふつう」を必死に探している、といった日常を感じさせる。そこでみつけたふつうが、特別に確かにふつうでかっこいいと思えたりもするから楽しい。これまでの旅での日々を思い出したりもする。「非常識なふつうに触れるとき人間は幸せになるのだ.歪んだ円の光を見たときのように。それはふつうを越えていた。」「あってあたりまえは、あってふつう。あたりまえをふつうとよく言う」「物と物との間にある“空気”こそ、私たちがデザインしなければならない物である」

本の中で旅する普通は、ちょっといいふつう/まっとうしたふつう/「ふつう」を超える「ふつう」 /かっこいいふつう/中庸のデザイン/ふつうをお願いします/ふつうの曲/スーパーノーマル/ふつうの犬/素のよさ/ふつうの表情/磨かれたふつう/ふつうのジャングルジム/ふつうの家/ムジのカトラリーとお皿/「ふつう」の輪郭/ふつうの棚/ふつうのもの、みんなのもの/変えないということ/古びるものを/素直に感じること/富士山/ふつうにきれいな街、東京/ふつうのまま/少しだけ、ゆっくり/やさしいかたち/ふつう服のいき/ふつうで愛らしいもの/ふつうに家にあった民藝/ふつうのジュエリーなどなど

最後までさーっと読めて、

いろんな言葉が濃厚に残る一冊

「文豪たちの悪口本」

彩図社文芸部 彩図社

まずは、このタイトル。「文豪と呼ばれる大作家たちは、悪口を言うとき、どんな言葉を使ったのだろうか」。そんな疑問から生まれたのが本書。それにつけたタイトルが直球勝負のこれ。完全にやられる。太宰治、中原中也、志賀直哉と太宰治・織田作之助・坂口安吾、夏目漱石、文藝春秋の菊池寛と今東光、宮武外骨のゴシップ本、そして最後は谷崎潤一郎と佐藤春夫。それぞれの作家達の時代にタイムスリップして、とても人間味を感じる。坂口安吾の「不良少年とキリスト(より)」、“原子バクダンを発見するのは、学問じゃないのです。子供の遊びです。これをコントロールし、適度に利用し、戦争などせず、平和な秩序を考え、そういう限度を発見するのが、学問なんです”。《文壇諸家価値評価表》、今東光の「ユダの揚言」より“菊池よ。僕のように直言しないで、君に叛いている者のあることを忘れ給うな。” からむ中原中也の言葉からは「やいヘゲモニー」「何だ、おめえは。青鯖が空に浮かんだような顔をしやがって」「君は俺に対して馬鹿丁寧な言葉をつかうなあ、俺はその丁寧な言葉という奴が大嫌いなんだ」。志賀直哉から見た太宰治(座談会で太宰の印象を聞かれて)、「とぼけて居るね。あのポーズが好きになれない」。

創刊40周年記念

シリーズ初の国内版

「地球の歩き方 東京」

ダイアモンド社

私自身、30冊を越えるほどの「地球の歩き方」を買ってきて、ある国のものは旅の途中で誰かにあげたり、あるものは、旅の途中で誰かから必要なところだけ切り取ってもらったり。旅で、ゲストハウスで、日本人が出会うとお互いに開くことの多かった〈海外一人旅〉のバイブル的ガイドブック。ロンドンにいたときは、ちょっとスペインやベルギーにいってみようかと思った時、当時は1997年で、今のように(2021年現在)スマホでさくさく情報が取れるわけでもなかったので、ジャパセンで歩き方を見て、ものすごく高額で諦めたことなども思い出す。旅先を決めたら、まず歩き方を買う。そして開いて巻頭、どきどきしながら、どんな国だろうなんて気持ちで見ていたのを思い出す。その、国内版。これは記念シリーズで、「東京」を、そんなドキドキした気分(例えば、中心部へのアクセスや文化、通貨、気候など)が味わえるようで面白い。テーマはズバリ江戸とTOKYOの新旧の魅力を伝えるもの。歩き方と言えばダイヤモンド社だが、それも、今年、学研へと編集が移る。旅の情報を、ガイドする、それも紙で、という難しい立ち位置を、学研はどうするんだろう。楽しみだ。

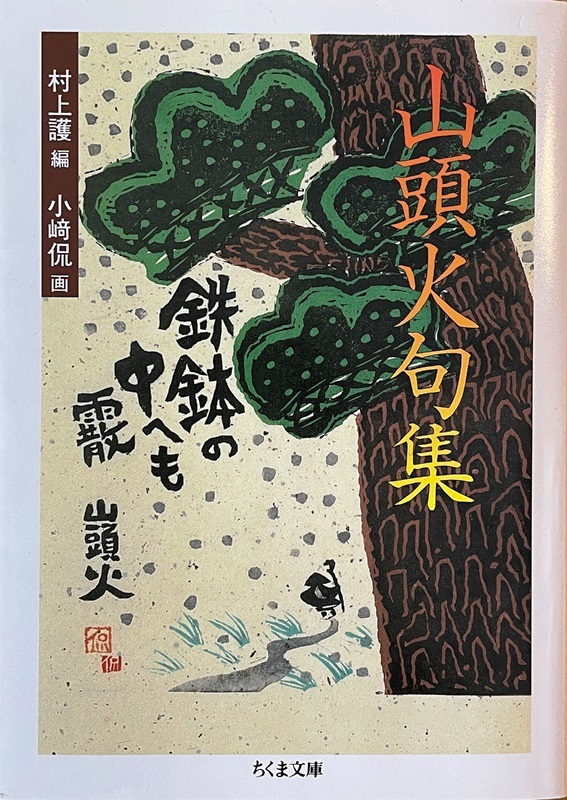

放浪の俳人の全容を伝える

画と句の怒濤の一冊

「山頭火句集」

種田山頭火

村上護編

ちくま文庫

「ひさしぶりに掃く垣根の花が咲いてゐる」

「この旅、果もない旅のつくつくぼうし」

「ひとりで蚊にくはれてゐる」

「まっすぐな道でさみしい」

「雪がふるふる雪見てをれば」

「捨てきれない荷物のおもさまへうしろ」

「それでよろしい落葉を掃く」

「てふてふうらからおもてへひらひら」

「やっぱり一人がよろしい雑草」

「けふもいちにち風をあるいてきた」

「何が何やらみんな咲いてゐる」

「うつむいて石ころばかり」

「笠をぬぎしみじみとぬれ」

読み進めると、句が、言葉と言葉の間でとてもリアルに浮かんで、ハッとする。ページに挟まれる画もすばらしい。山頭火の随筆も収められ、年表もあり、最後には索引も充実。この一冊は充実度がすごい。述懐より〈私にあっては生きるとは句作することである。句作即生活だ」

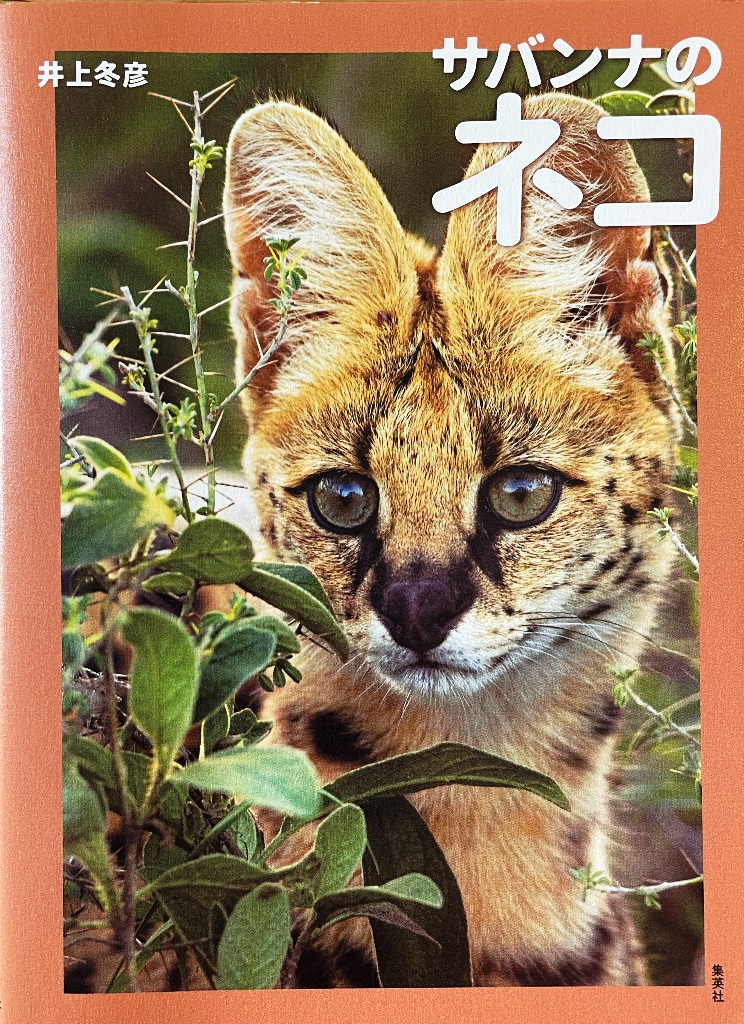

32年間64回の撮影取材から

アフリカ サバンナのネコたち

「サバンナのネコ」

井上晴彦

集英社

カッコイイ猫の写真集。ページをめくりながら旅するネコ科の動物たち。“抜群の美しさと希少性を併せ持つサーベル”。特徴的な耳が印象的。美しさで群を抜くチーターは、親と子の写真が多い。佇まいが本当にシュッとしている。プライドという群れで行動するライオンは、ネコ科にしては珍しい群れで動く動物。雌ラインの狩り、雄ライオンが子ライオンとじゃれる一枚。百獣の王というよりも、カワイイカットが多いのが印象的。出会うことが最も難しいというアフリカンワイルドキャット。小型であることも含め、街で見かけるネコに最も近いように思う。これが、サバンナで生きていると言うことに想像を広げると、余計に一枚一枚の写真が力を持つ。ヒョウは、どのカットもカッコイイ。木に登る姿が美しく、顔のアップにハッとする。この写真集の最後を飾るカラカルは、初めてで合う美しさだ。親子の一枚は、かわいかっこいいの最高峰。『待ち』、『出会いを強く想う』ことで撮りためられた写真たちのパワーは、何度も見たくなる。

コロナ前に記された未来の日本を

様々な角度から地図帳にした一冊

「未来の地図帳

人口減少日本で各地に起きること」

河合雅司(著)

講談社現代新書

人口減少は二段階でやってくるという説明に、なるほど、なるほどと頷きながら、自分のすむ区の未来を思う。未来とは、2045年。戦後100年の日本をターゲットにして、様々な角度から日本を想像する。例えば、地方にある都市、仮に福岡や大阪、名古屋をそれとして、それらの近隣にある県は、若者が身近な都市に移住するので、減少するのは地方都市の近隣の町。逆に、一時的には地方都市は人口が増える。が、それは一時のもので、何年かすると東京という大都市に吸い寄せられて、福岡や大阪、名古屋も人口が減少するという動き。これはライフイベントのタイミングで、顕著に現れるという。その東京もまた、区によって人口の増減があり、そこに高齢化という問題も出てくるという。

これを読んだ時(2019年)には、コロナがなかった。おそらく、このコロナ・パンデミックで日本の未来の地図帳も変えられることになるのだろうと思いつつ。都道府県がそれとして独りで立つことができず切り捨てられる前に都道府県というくくりを考えないと、選挙に立候補するものもいなくなる、とは確かに。

すぐ隣で存在する異様世界のような

ぐいぐい引き込まれ止まらない

「教育」

遠野 遥

河出書房新社

教育、というタイトルで読み始めた冒頭が、ポルノ・ビデオの話、というのに気付いた時には、もう、「学校」に迷い込んでいて、そこからさまざまなファクターが、とても読みやすく自然な文体と言葉で、異様に引きずり込んでいく。だから、当然のようにオーガズムは1日3回達する「べき」で、試験という名のゲームの成績によって、強烈な序列社会が存在することに違和感がなくなる。

友情もある、部活もある、そこには先輩後輩があって、ガールフレンドという存在もある。完全に青春ストーリーの駒をそろえながら、見事に特別な世界へいざなう展開は、読んでいて、おもしろい。そこにはセックスがある、、それも、人に見られたらいやだけどしょうがない、程度の、これまた異様な閉ざされた場所で。信じるとか信じないではなく、気づくか気づかないかでもない。教育って、つまりはそういうことで、署名を集める者と、声にならないうなりをあげながら、泣く者と、それぞれを淡々と綴っている。

ずっと遠くに行きたかった。

今もそのように思っている。

「ブラックボックス」

砂川文次(著)

講談社

サクマという青年の日常。昨日と同じような今日、そして明日。自転車を駆って走るメッセンジャー。ひとりで働いているように見えて、繋がりのあるアルバイト。将来、この先、社会とのかかわり。自分には関係ない、なりたいと思ってもなれない「生活」があって、それを諦めて日々を過ごす彼に現れた円佳。新宿駅界隈を運び周り、三鷹のシェアハウスでの暮らし。穏やかに、そして何もなく過ぎる。そんなサクマの周りにいる「ちゃんとしたやつ」「ちゃんとしようとするやつ」。衝動的にわき起こる怒り、気付けば血だらけの狂気。

刑務所での暮らしの中で、自分と向き合い、否応なしに気付いてしまう「これからのこと」。ああ、もうコレで終わりだと思ってやってくる刑務所。逮捕されたら、終わり。そこをある種の逃げ道のゴールにしていても、刑務所での暮らしがある。そこでも「仮釈放」などのゴールがある。終わってなんかいない。遠くへ行きたいと思い続けたサクマは、その遠くが「距離」ではないことに気付く。それは、同じサイクルの、同じパターンの、そのループから抜け出したいということ。

僕は生涯

そば打ちでいたい

「そば屋 翁」

高橋 邦弘

文春文庫

そばといえば「翁」。全国でのれん分けした店が上質のそばをていきょうしていることでも有名で、この高橋イズムのそばの世界感は、1つのステータスになっている。そんな著者が、そば屋になりたかったと脱サラし、修行して、自分の店を構えて大きくなるまでも、とても淡々と記しているので、読んでいて脳内旅行が気持ちいい。場所は、山梨県長坂。『翁の品書は、もりそばだけです。二種類あって、白めの標準的なもりそばの「ざる」、黒めで太い「田舎」があります。あとは飲み物です。ビール、日本酒。これが翁でお出ししているものです』そば屋になりたかった著者が、高校卒業後に空調会社のサラリーマンになり、手打ちそばと出会い、一茶庵での修行。その後、東京南長崎で翁を始め、自分のそばを求めてそば栽培に挑戦。そして山梨の長坂に移り、自家製粉を始め、つゆと薬味、そして焼き味噌。弟子達との話もおもしろい。最後広島豊平に移って屋号を「達磨」にするまで。そばが食べたくなり、そばが何かが知れる一冊

自らの考えを惜しみなくさらけ出した本書は、

分厚い単行本という以上に、読み応えがあった。

「ヴァージン流」

リチャード・ブランソン(著)

植山周一郎(訳)

エクスナレッジ

高校中退(読書障害)ではじめたうベンチャー雑誌。そして値をたたいて売り始めたヴァージン・レコード。その成功から航空業界、金融、そして今「宇宙旅行」へと多様化。社員が(ヴァージン精神をもった)一致団結できる規模に抑えた集団(グループ)にしている。一代でここまでの企業にした。どの分野でも、経営(利益)できると思うと飛び込んでいく。失敗しても、それを糧に成長し、挑戦し続けられる。本書は、リチャード・ブランソンの自伝だ。「人」「ブランド」「約束の遂行」「間違いや挫折から学ぶ」「イノベーション」「起業家とリーダーシップ」「社会的責任」。大きく7つの章にわけられる。尻込みせず、チャンスを見逃さず、それに果敢に挑戦する。その際の徹底的な「調査」と、危機に対する十分な準備。そんな彼の考え方に賛同する。そして、どの経営学でも教えない、企業を起こし継続する中で、とても大切な要素「幸運」というのも、著者ははっきりという。雑誌の創刊、音楽、航空会社、鉄道、金融、携帯電話、フィットネスクラブ、飲料、ラジオ、出版、宇宙旅行、チャリティを目的とする財団まで。300を超える関連企業を展開する。

「いいなあ」「面白いなぁ」と

独りごとばかり言っている

「ぼくのニューヨーク案内」

植草甚一(著)

晶文社

数年前、世田谷文学館で個展があり、そこで復刊されたこの本を手に取った。中に差し込まれた小冊子「植草甚一スクラップ・ブック」月報30には、ニューヨークへはじめて行くと題された日記が直筆であり、日付は1974年5月18日~26日。土曜日に銀行が締まっていることを知らずに行って、日本なら土曜日も午前中はやっているとホテルのロビーの売店で話すと、気軽に、「貸そうか?」と言われたエピソードがある。都会という面のニューヨーク、エンターテインメント、出版にジャズというのを「知ったかぶり」として記し、概ね〈便所〉や〈洋書とアメリカ人〉や〈大都会の時間〉や〈ポリス・パワー〉を綴る。ニューヨークで太った、という件は印象深く、当時の東京は空気が汚れているが、ニューヨークではそうではないので「疲れない」から同じだけ食べても太らない、と。まだまだ東京は都会というよりは雑多、ということだったんだろうな。

漫画はストーリーだと思わせてくれる

読み物として楽しめる音楽小説

「ピアノマン: 『BLUE GIANT』雪祈の物語」

南波 永人(著)

小学館

序章の冒頭「沢辺雪祈は、言葉を覚えるよりも先に音を覚えた。」で始まるこの小説を、漫画BLUE

GIANTSを知らない人が読んでも、ピアノマンの人生をたどり、そこに感動できるストーリーだ。もちろん、漫画では雪祈のこの部分は描かれていないので、言ってみればスラムダンクの映画を見る感覚に近い。母親との関係、そして雪祈の少年~青年時代。ピアニスト上原ひとみ氏が帯でかいているように「音のうねりが感じられるライブシーンは、ものすごく官能的だった」。

大とのトイレでの出会い、玉田とのトリオ。そこからは漫画とストーリーが一致するが、漫画で見るよりもそれぞれの心情が読み取れる。これはまさに漫画でも映画でも描かれなかったBLUE

GIANTSのもう一つの物語になっている。同体が楽器になる感覚、音の力。美しさからパワーを得るまでの流れが実に見事に展開されていて、どんどん成り上がっていく心地よさを感じながら。読後感の爽やかな作品だ。

怒濤のラストに向かうまでの緻密さ

あくまでもサラッとどん底を描く

「汝、星のごとく」

凪良 ゆう(著)

講談社

高校生までと、高校生からと。田舎町の閉塞感と京都からきた(よそ者)のそれが絶妙に絡み合って、読み始めたら止まらないストーリー展開が特徴。本屋大賞を2度もとる著者の、これは底力か。

不倫公認というフィクションな世界観から初めて、それを見事に展開していく。親と子の関係をあくまでもドライに描くが、それぞれがとても悲惨だ。その悲惨さを気持ちがしっかりと繋いでいく。ネグレクトの母親と少年、ヤングケアラーの娘と母親、不倫相手のところへいった父親。どちらも親目線で読み進める年代になった私も、時々ふと、子供目線で感じることもあるから不思議だ。何をもって成功とするのか、いいことがあれば、倍、悪い事が起こる。そんな恵まれない人生に、結局は、櫂も暁海も「自分」でけつをふく。これが怒濤のラストの思わぬ感動に結び着く。とにかく、これでもかと思える程のフィクションなキャラクター設定に、これでもかと思える程のストーリー性が絡んで、最期まで止まらずに読んでしまう。

没入感の高いストーリーの展開

画壇の裏側も垣間見れる

「存在のすべてを」

塩田武士(著)

朝日新聞出版

児童誘拐が同時多発するところから物語は始まり、その身代金のやりとりや。それを追う警察、報道するマスコミのリアリティが素晴らしので、一気にこの小説の世界に入ってゆく。このまま誘拐の謎を追っていくのか、という想像を一気に超えるのが芸術の世界の話に転換してから。誘拐され、突如戻ってきた少年と少女の話から、どんどん発展していく。個人的には物語が画壇の裏側を深掘りし始めてから、より没入していく。サスペンスの要素に画壇の裏側。知らない世界をのぞき見するようで楽しい。場面も日本中を縦横無尽に展開される。北海道から九州まで、なんとも広がりのある物語だ。天才画家の少年、その生い立ち。誘拐とその後。その背景にいた人達の人間模様。希望、諦め、執着、執念。犯罪であることと、そこを住処とする人間関係の不可思議、奥深さ。そこに、存在している、またはかつて存在していた。そんなすべてを、包み込むように物語の登場人物が隅々まで関わっていく展開には、読み終わるのが惜しいと感じるほどだった。

親なんて、結局はアルプス席から応援するだけ

それだけを一生懸命する幸せがあるから

「アルプス席の母」

早見 和真(著)

小学館

女の子が欲しかった母が、男の子を育て、旦那と死に別れ、中学、高校と野球一筋に生きる息子とともに成長する物語。ドラマや映画、はたまた漫画のストーリーにぴったりくるようなものを、小説で、つまり文字だけで追っていく。始まりから、なぜかしら、涙が出る。それはおそらく自分も親だから、だと思う。ごはんは炊き立てがいい、おやつは食べずにゆで卵。中学から食べるわ、食べるわで身長は180㎝を超える。そんな息子も、父を失ってからわがままを言わない。そんな息子との距離間を保つシングルマザーの母も、心で感謝するたびに、どこか寂しくもあり。高校進学の際に、自分の口から出た学校名。そして、そこをライバルとする新しい学校。全寮制。絶対的エースとしてのプレッシャー。初めて、止めたいと口にした深夜2時の電話、それから内野手として、補欠として、チームを明るくする姿。自分の限界を自分で決めていた。それじゃダメだった。航太郎の成長に、最後まで涙する作品。(ちょっと後半、失速したのが残念)

Love does not confuse everything,

but mixes. ーGoethe

「ゲーテはすべてを言った」

鈴木 結生(著)

朝日新聞出版

自分の中にある知識を、とりあえずセリフに乗せて書いて、書いて、書きまくった作品。その中だるみに苦戦するが、やはり「ゲーテはすべてを言った」というドイツ人が使う「便利な言い回し」を軸に、ふと、ティーバックのタグの、まだ知らなかったゲーテの言葉を追いかけるというストーリーは、物語として成り立っている。「言葉の濁流に運ばれるがまま、統一は身体をもたげ、その静止点をアリアドネの糸のように掴み取り、引き抜いた」。蝶と花と蜜。全体的に普通の光景をバックに、こういう表現が続くと、途中から癖になって来る。作品全体を通して語られるジャム的とサラダ的。言ってみればメルティングポットのあれ。いろんなモノが、いろんな形に混ざったり、溶けあったり。「作者が限られている方が安心するんですよ、人間って。それに、誰もが知っている偉人かエピソードに言葉をくっつけたい、というのもある」。雑学たくさん、喧々諤々な読書時間が心地いい作品。